2014.4.21

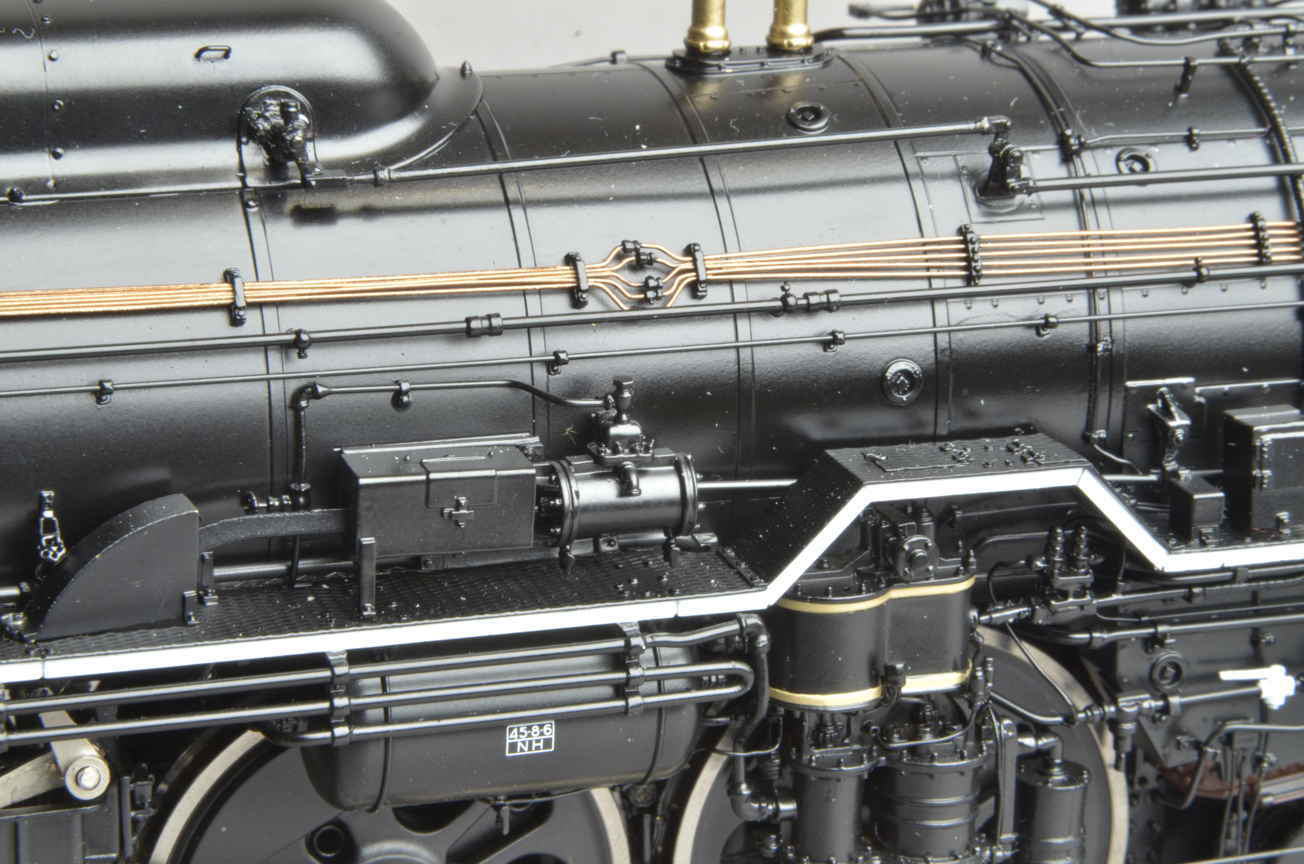

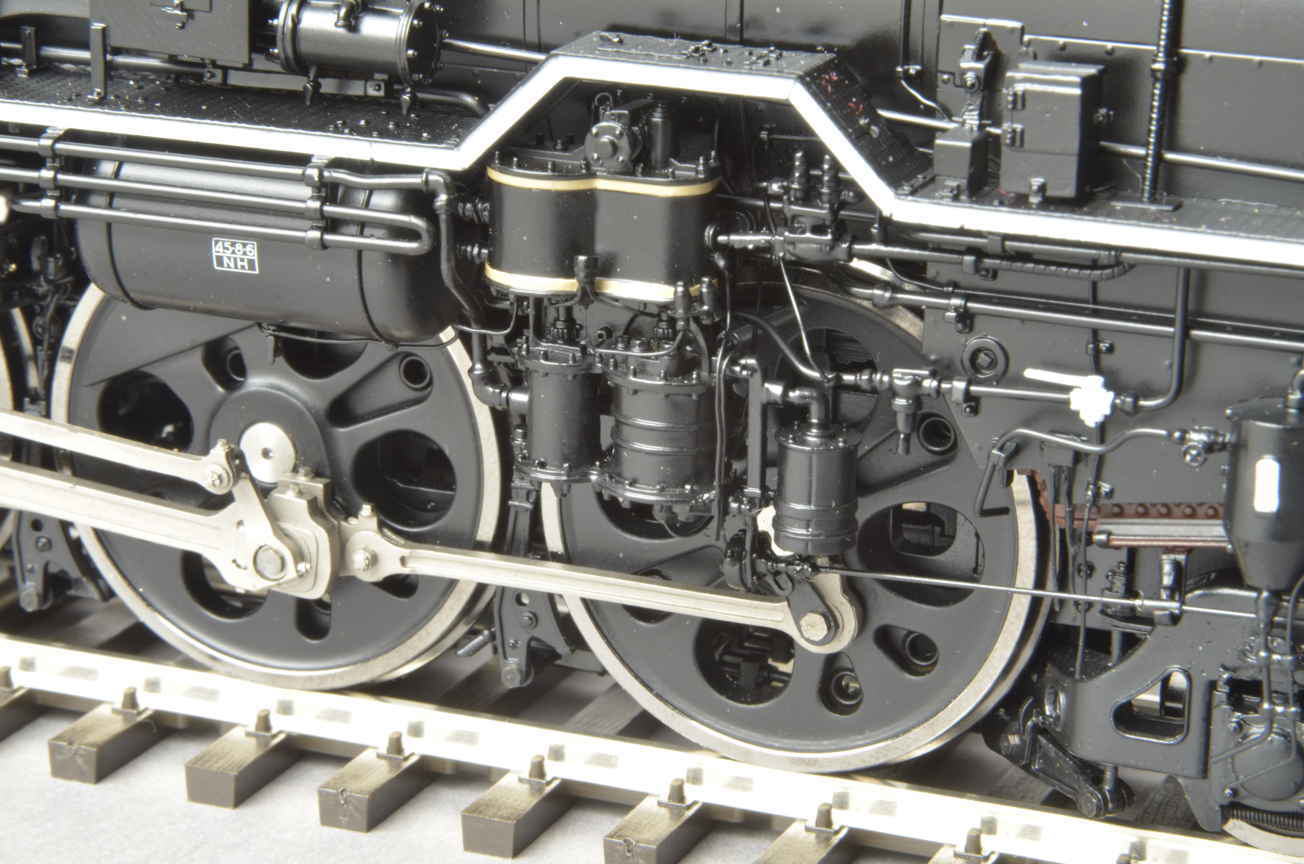

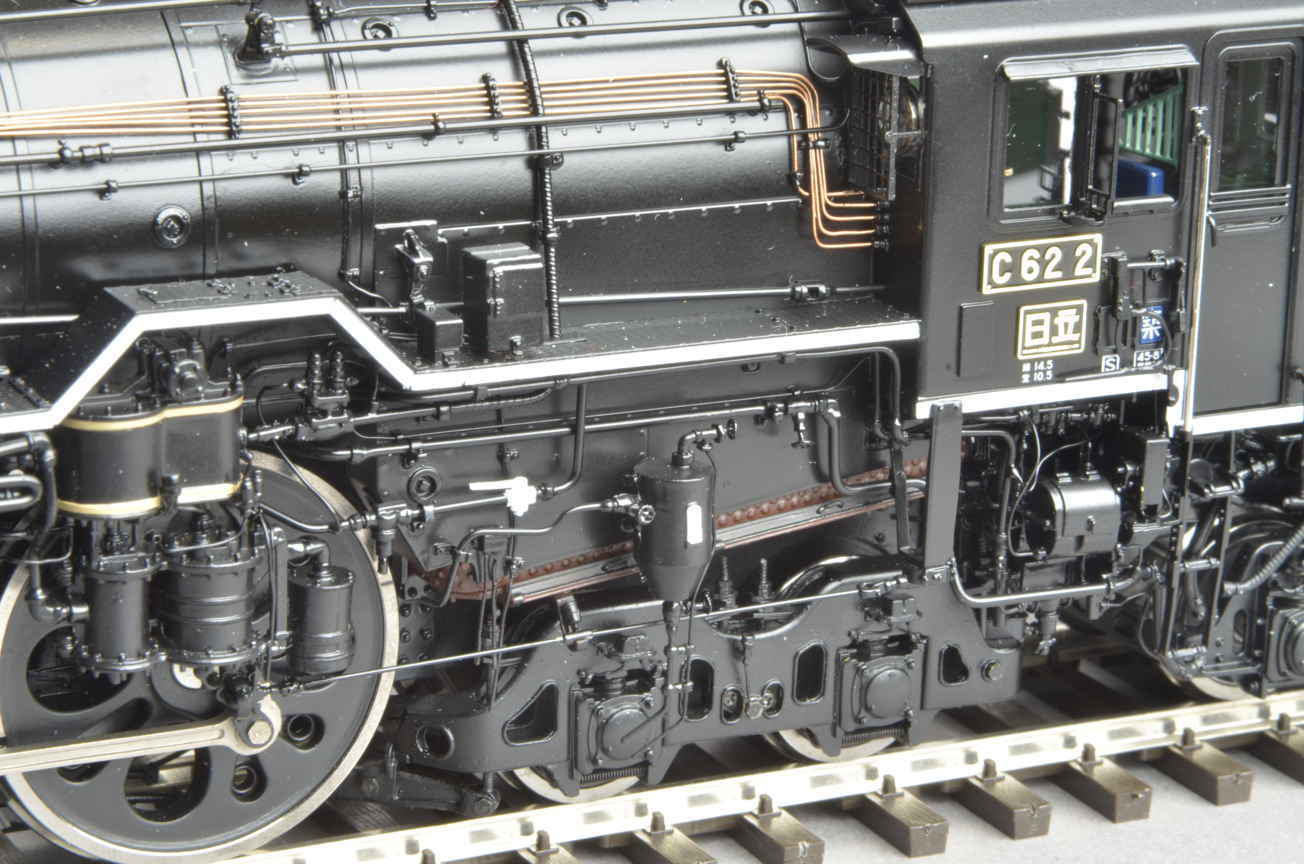

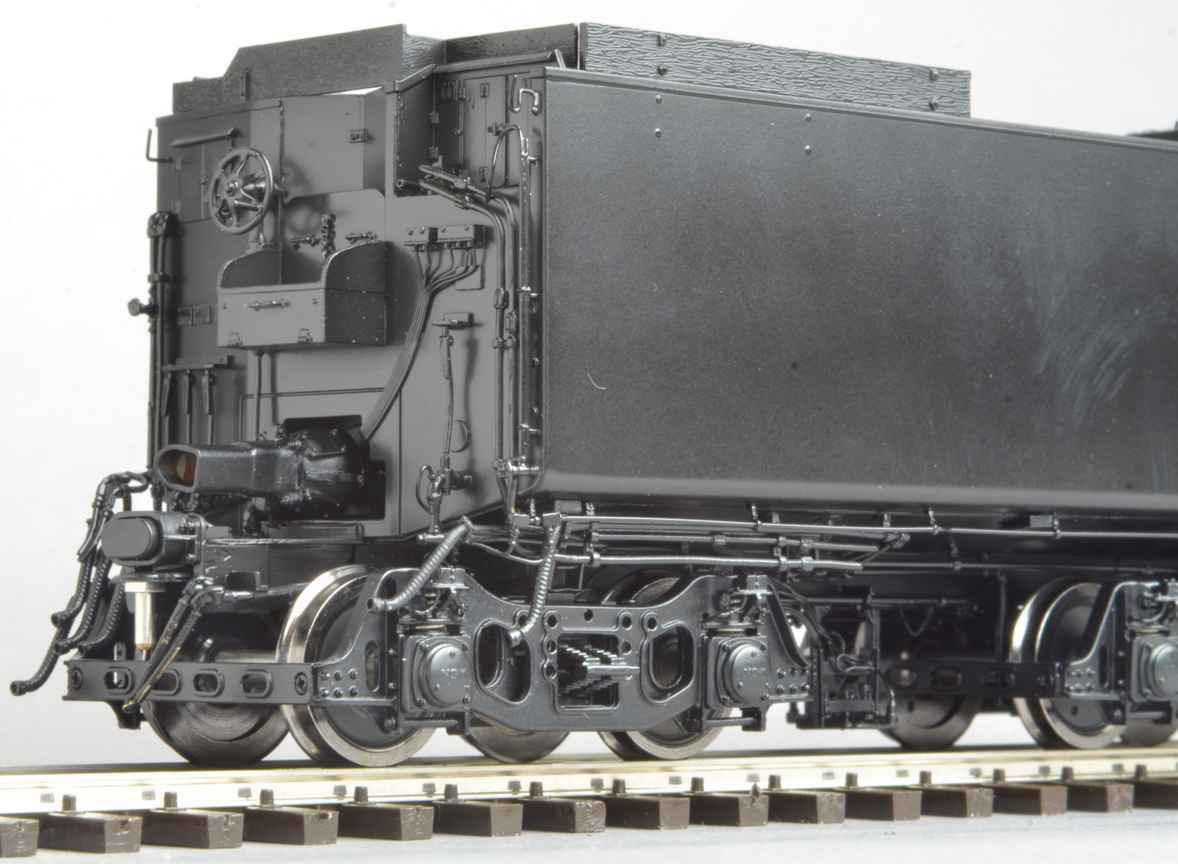

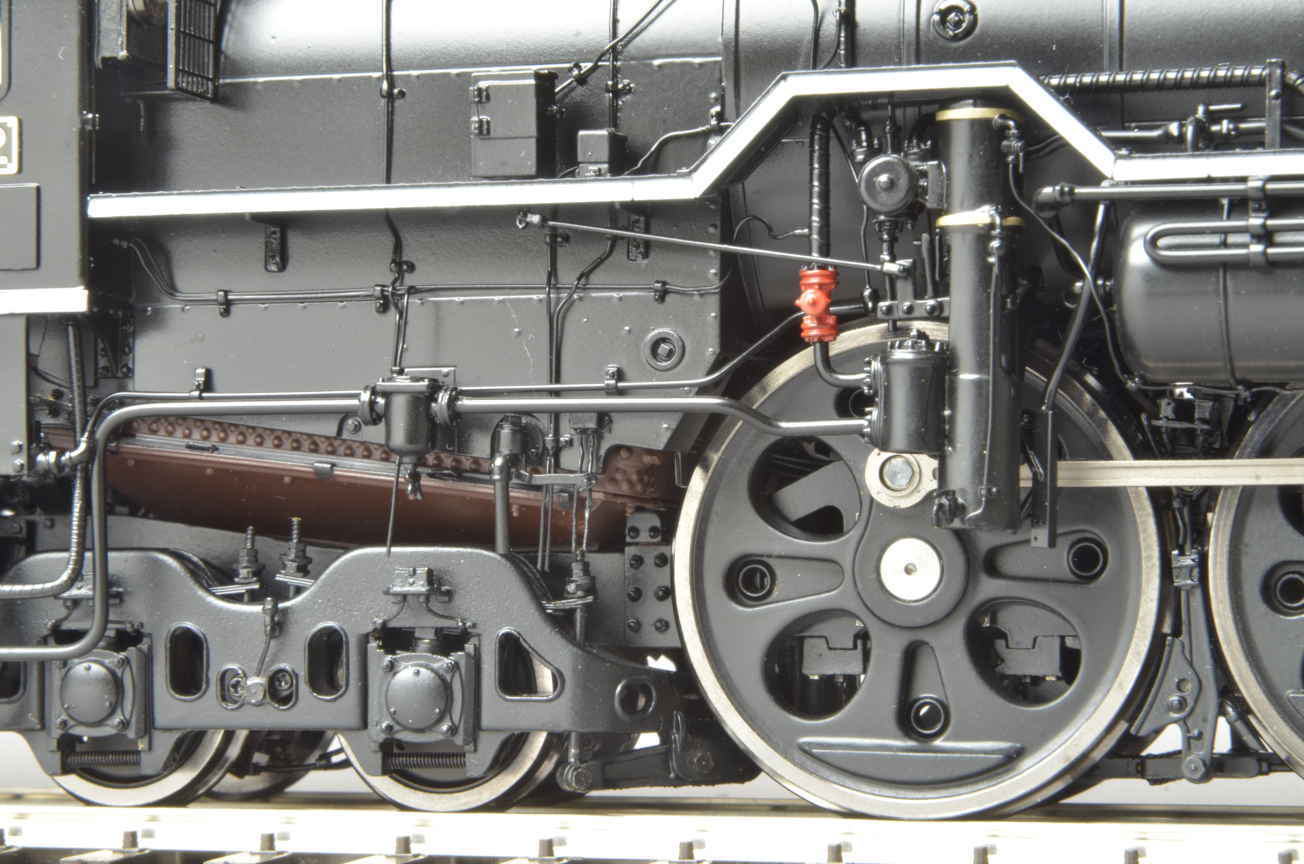

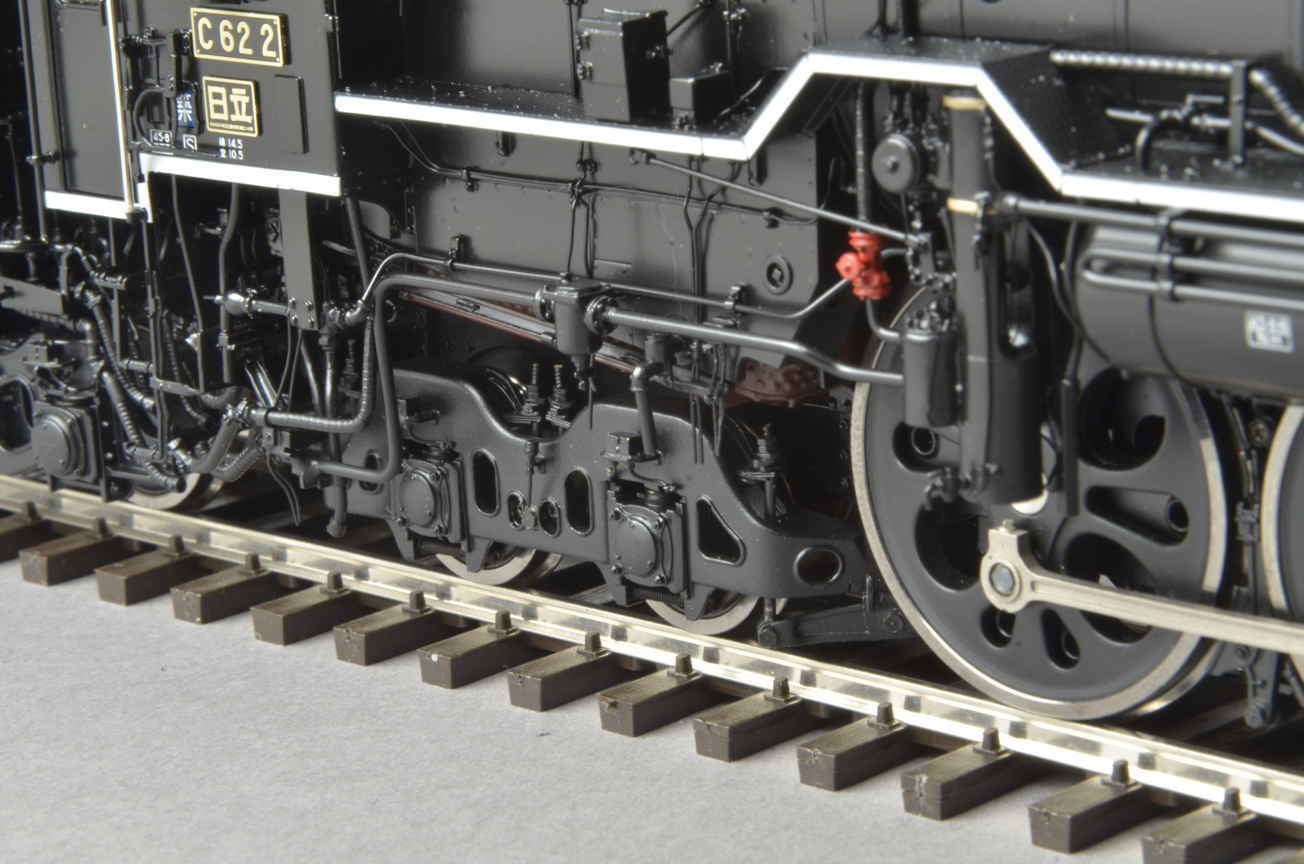

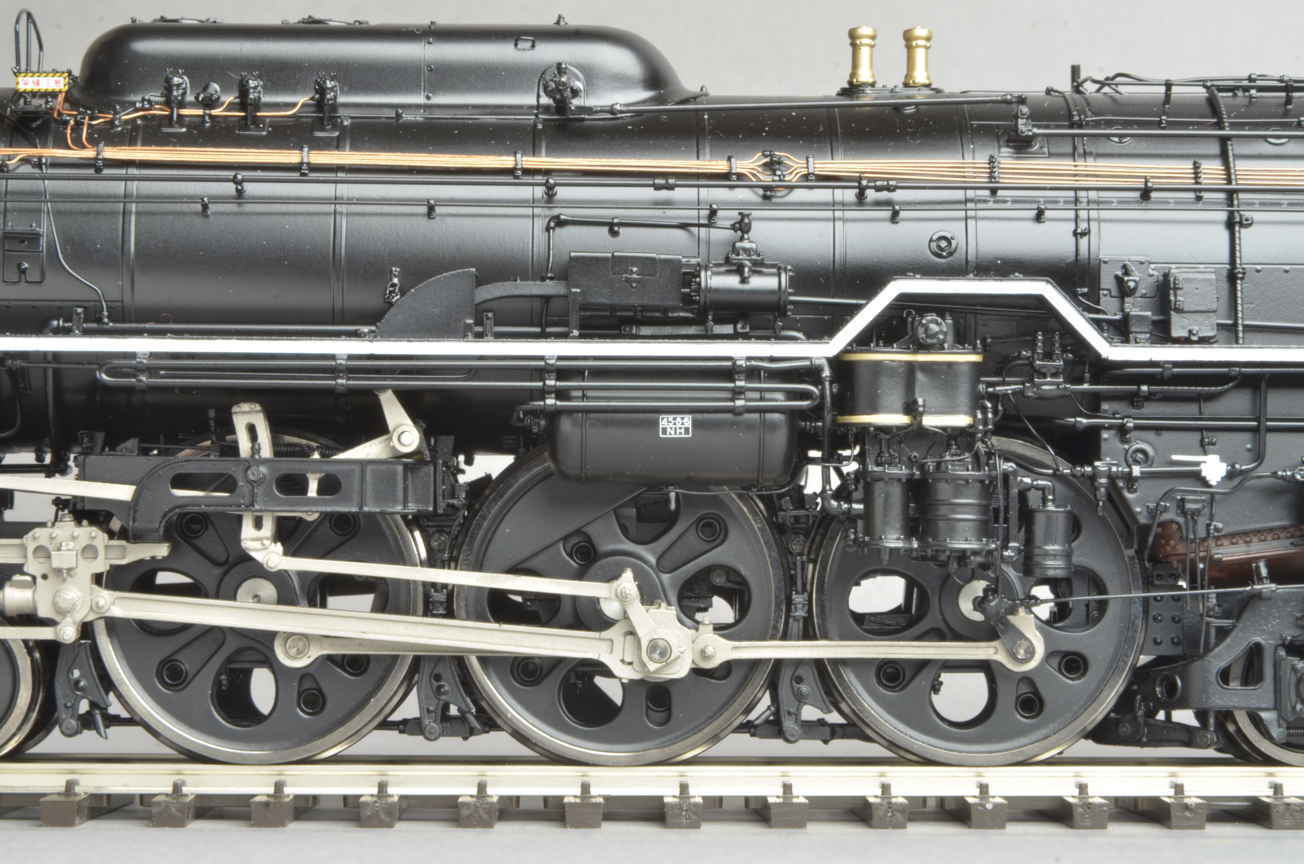

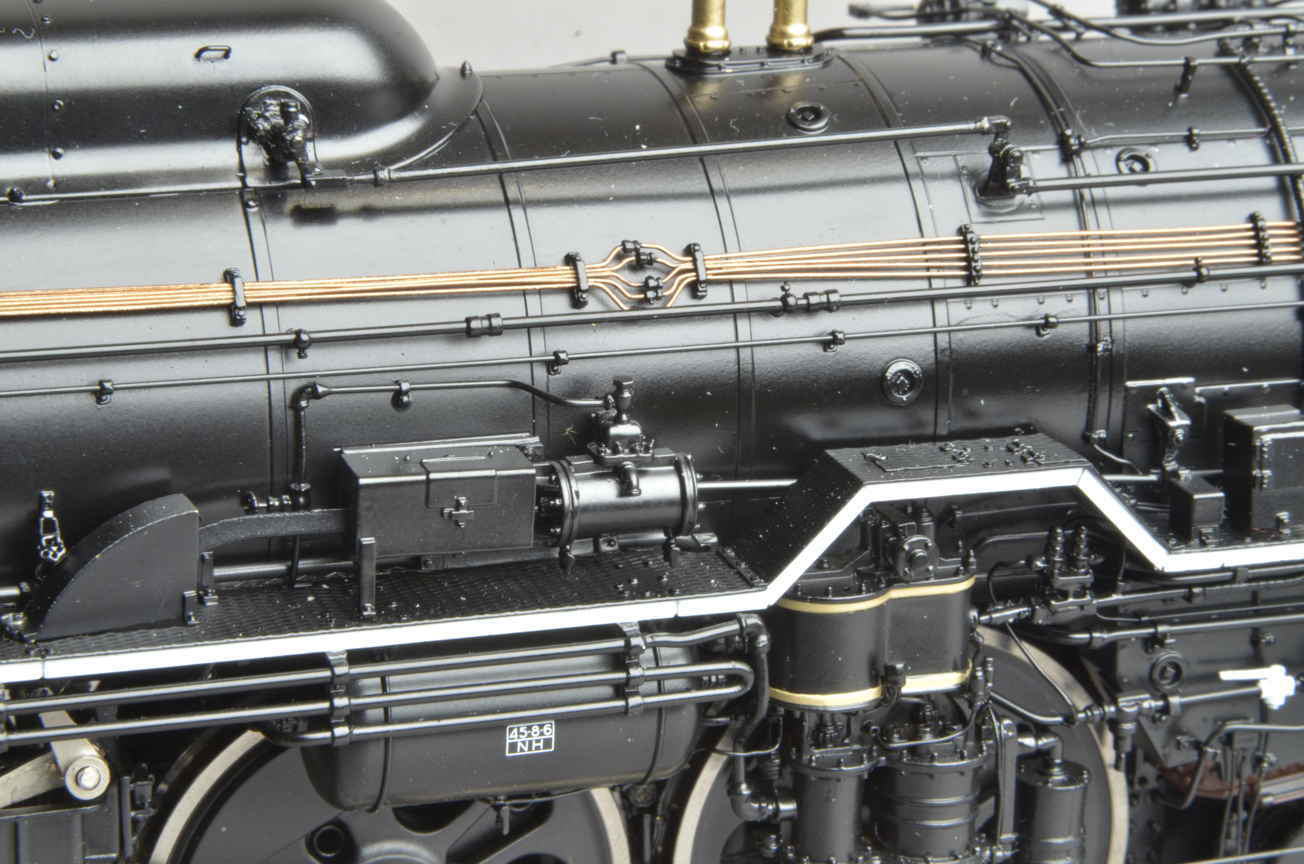

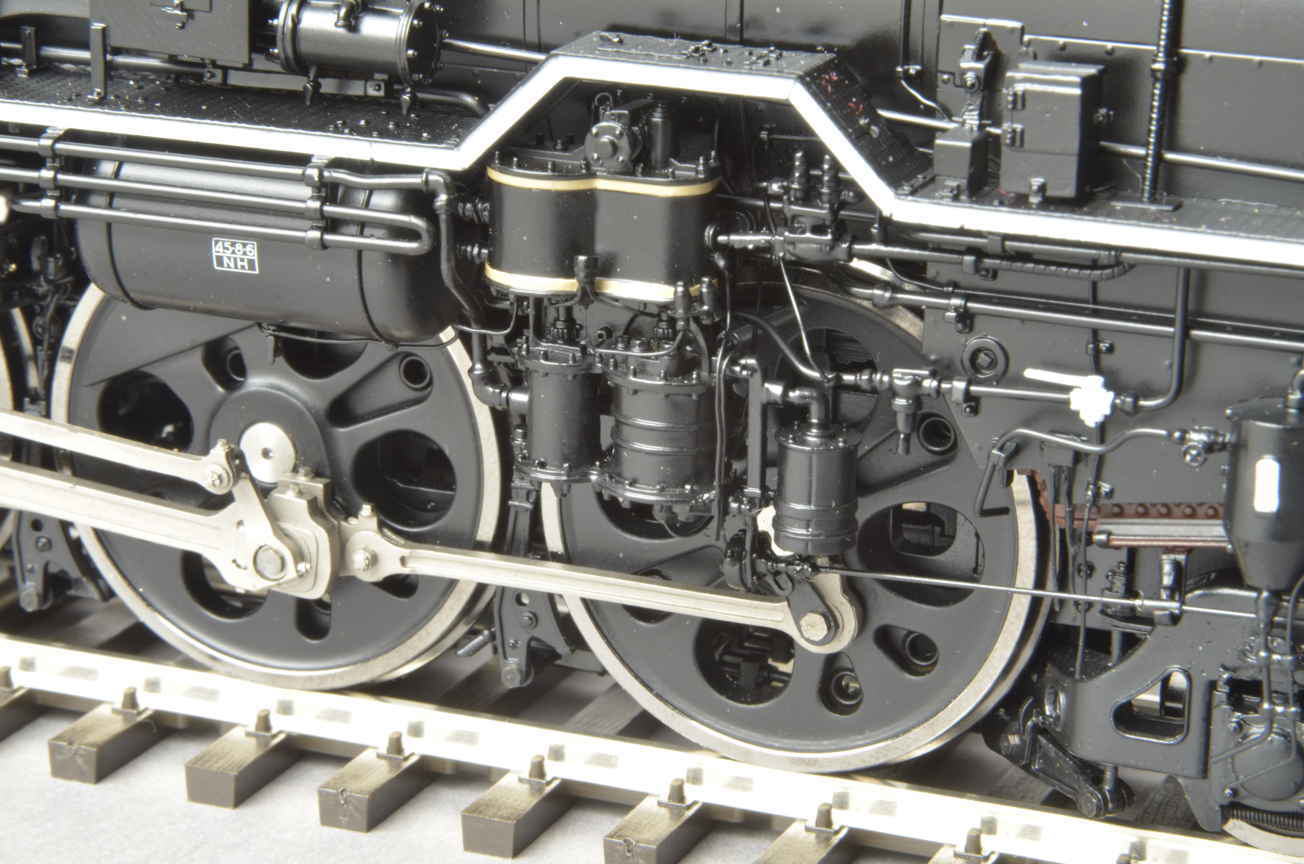

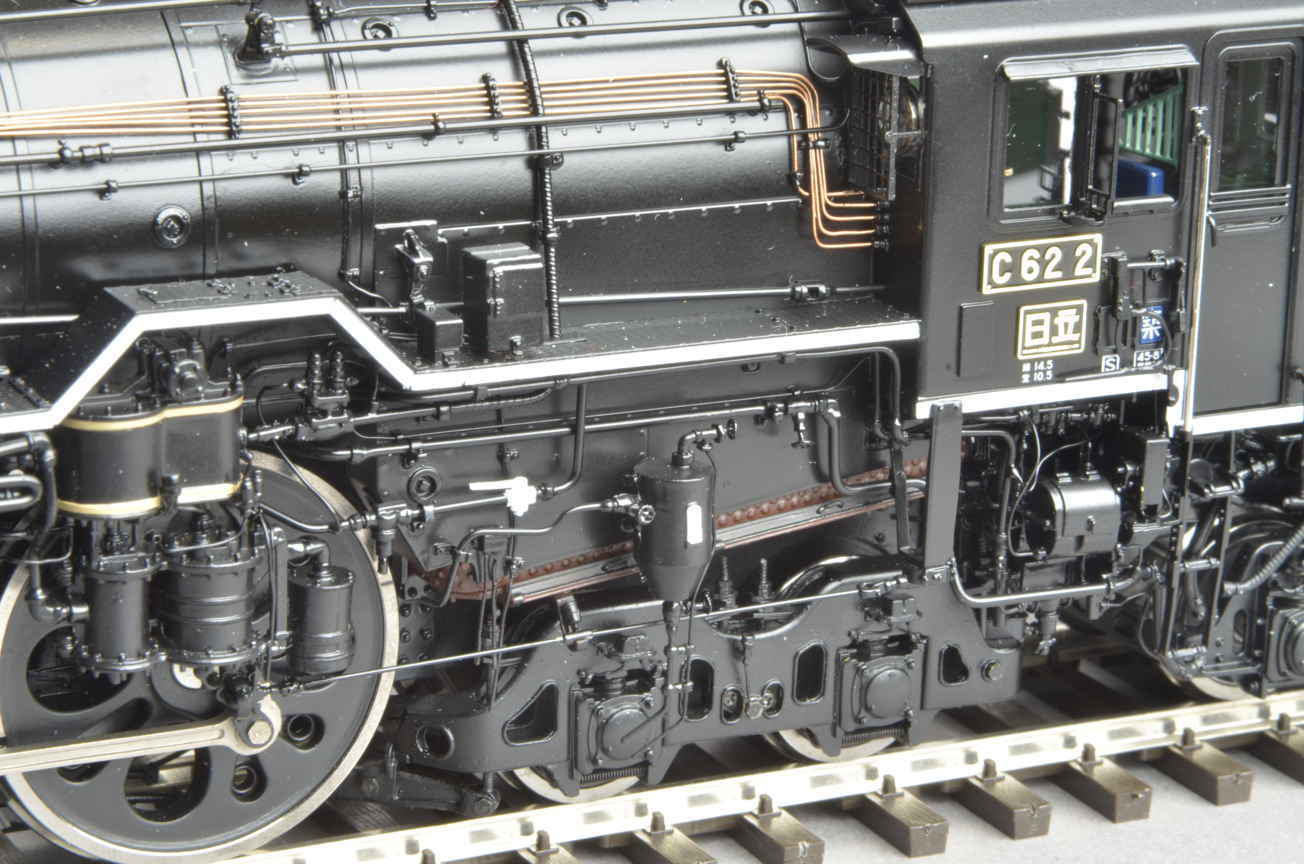

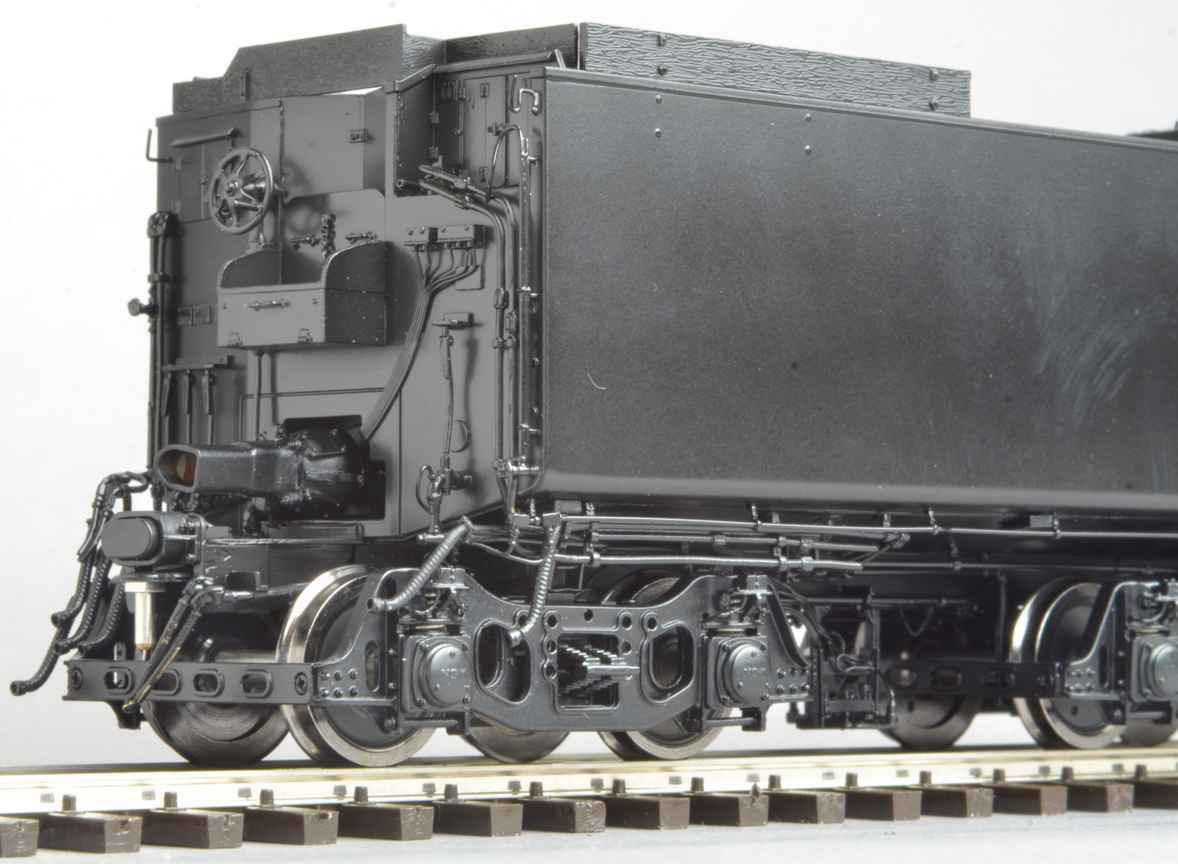

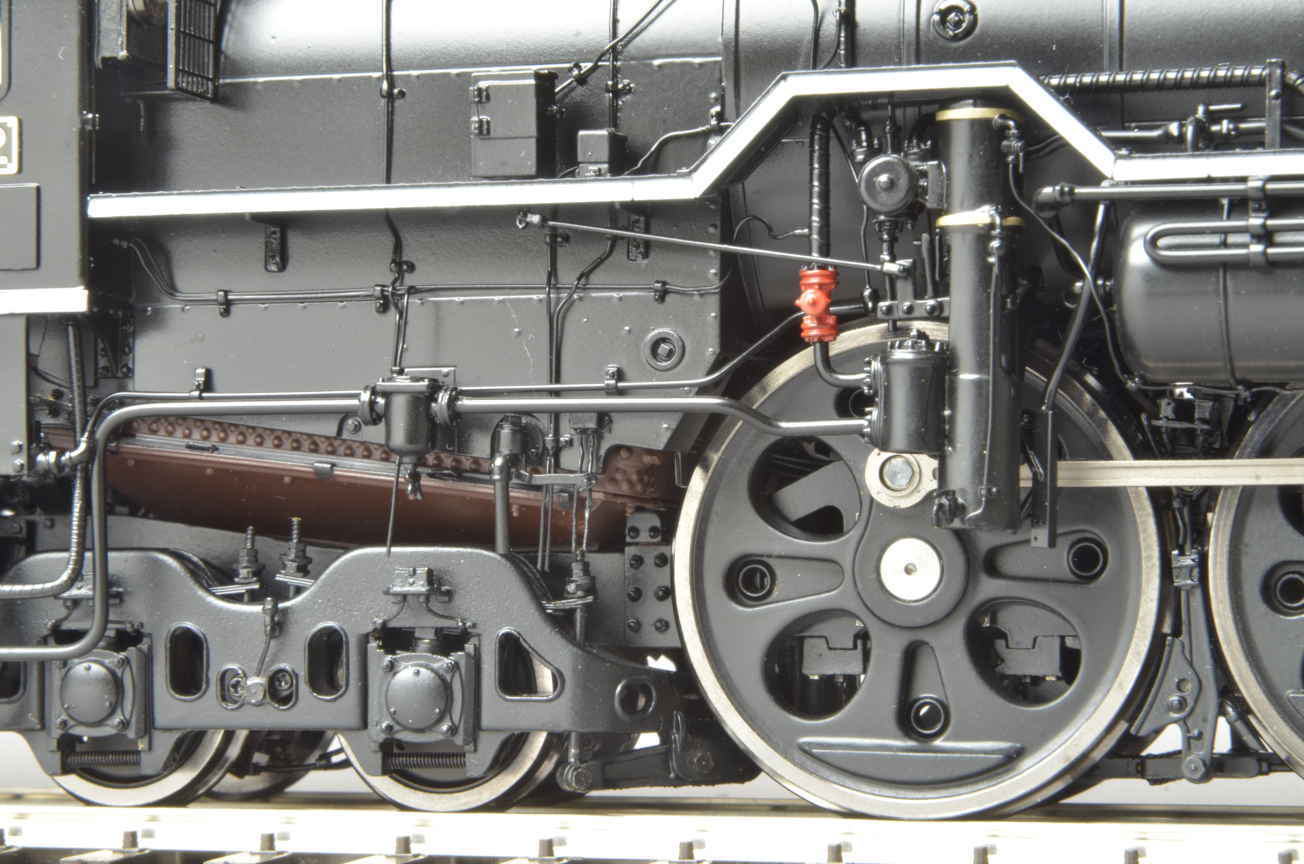

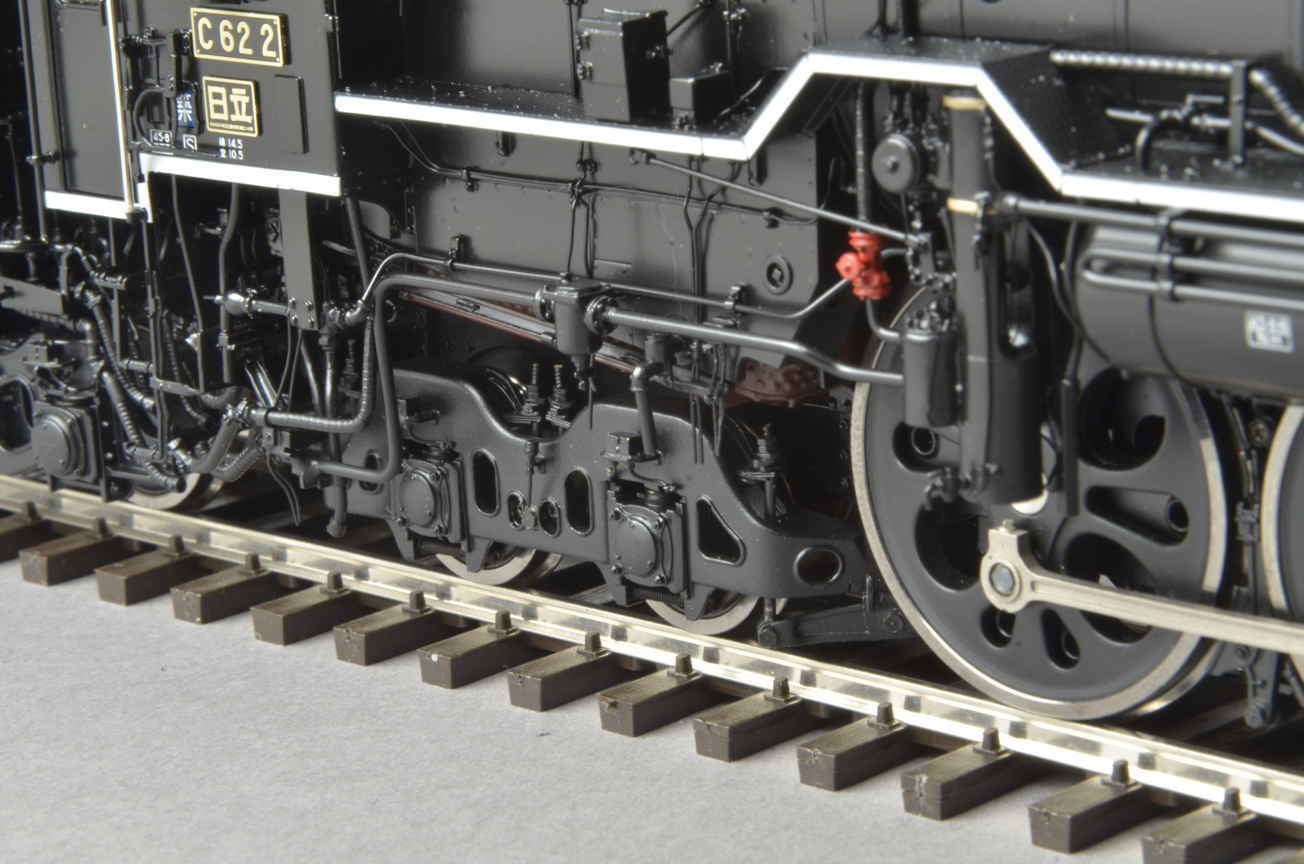

この度の当店OJ C622号機の発売に際して兼ねてよりぜひ一文を寄せて頂きたいと考えていた方がおりました。その方とはスワローエンゼルの名付親でもあるマツケンこと松本謙一氏です。そんな私共の申し入れに対して快く一文を寄せて頂く事となりました。今から45年と半世紀近くも昔のC622号機に纏わる今だから語れる秘話も含めて記して頂く事となりました。合わせて松本氏により当店のOJ C622号機を当時を思い出しながら撮影して頂きました。 ムサシノモデル店主

C622のこと

文・写真 松本謙一

◆ C62が函館“山線”に入るまで

昭和3年の登場以来、東海道、山陽両本線の重旅客輸送の主力であったC53の3気筒式蒸気機関車というのは動輪の回転を滑らかにして牽き出し時の空転や前後の衝撃を減じる点、利点がある一方、中央シリンダーとそのメイン・ロッド、クランクの保守、整備で細やかな面倒見を要するため、太平洋戦争中の酷使によって、終戦とともに、すっかりトラブルの多い機関車に変わり果ててしまいました。世界標準軌の1,435㎜を採用している欧米では当時、依然として3気筒式は健在でしたが、1,067㎜軌間のわが国では、主台枠の間に潜り込んでの保守、点検作業は手間が掛かり、同じ罐格でありながら2気筒式のC59を使ってみると、それが際立ってしまったのでした。

一方、戦争が終わってみると、国鉄大幹線の輸送事情は貨物主体、貨物優先から一転して、旅客輸送需要の急増を見ることになり、C53の稼働率の低下もあって旅客機関車が足りない一方、大戦末期の昭和19年から20年初頭にかけて急造した大型貨物用機関車、D52には大幅な余剰が出て、新造したままほとんど稼動していないものも出るありさまでした。

この状況を改善すべく、急遽C59の追加新造が発注されたのが、その100番台でしたが、これでもまだ足りない。C53を使用している東海道、山陽領本線に加えて、東北本線や常磐線の上野口の輸送力も増強したい、という事情があったからです。

当時の日本の行政はすべて、占領している連合軍、当時の日本の通称でいう「進駐軍」、の監視、許可の下におこなわれていました。国鉄もまだ運輸省の直接運営でしたので、当然例外ではありませんでした。鉄道行政に関しても、CTS(民間運輸調査局)という部門に米国から多数の専門家が送り込まれていました。機関車の新造もこうしたCTSの許可を必要としたわけです。

ところが、終戦直後にC57やC59,C58やC11の追加を決めた第1次発注のあと、CTSは蒸気機関車の新造を許可しなくなったのです。その言い分としては「そもそも日本の国鉄は米国の鉄道に較べて、予備の機関車を持ちすぎる」ということが上げられてきました。

たしかに、民間経営で、経費の節減のためには機関車の稼働率を限界まで高めており、そもそも列車の運行がダイヤ方式でなく、当日の事情に合わせたディスパッチ方式によっている米国の鉄道関係者の常識では、機関車が故障してしまえばその分の列車を運休にすることもいとわないわけですから、日本の国鉄が、米国の幹線鉄道に較べるとはるかに短い距離で機関車運用し、保守、点検のために多くの機関車を機関区に滞留させているのは不合理に映ったことでしょう。

他方、C57やC59の戦後増備分を発注したあと、猛烈なインフレが進行し、実際に国鉄も機関車新造の予算確保は難しくなっていました。

そこでCTSのデグロート局長が国鉄の機関車課に示したのは、「そう、矢鱈に一から新造するのではなく、余っている貨物用機関車のボイラーを再利用して足回りだけ旅客用を新造することを考えたらどうか?」というアイディアでした。日本では官設鉄道の創業後間もない時期に、英国からのお雇い技術監督の指導で、C型貨物用テンダー機を2B型旅客用に改変したことがあった以外には採られたことのない方法でしたが、米国の中規模以上の鉄道では、そうしたボイラーの繰り回しは決して珍しいことではありませんでした。

実は、当時の機関車課長で、学生時代から米国流の機関車設計を学んできた島秀雄氏も、そうした事例を知っており、密かに同様の構想を抱いていたそうです。

そこへ、飛ぶ鳥も落とす進駐軍のお墨付きが降りたわけですから、さっそく行動は起こされました。設計主任は衣笠敦雄氏でした。こうして生まれたのが、亜幹線用にはD51のボイラーを再利用したC61、一級幹線用にはD52のボイラーとテンダー本体を利用したC62でした。

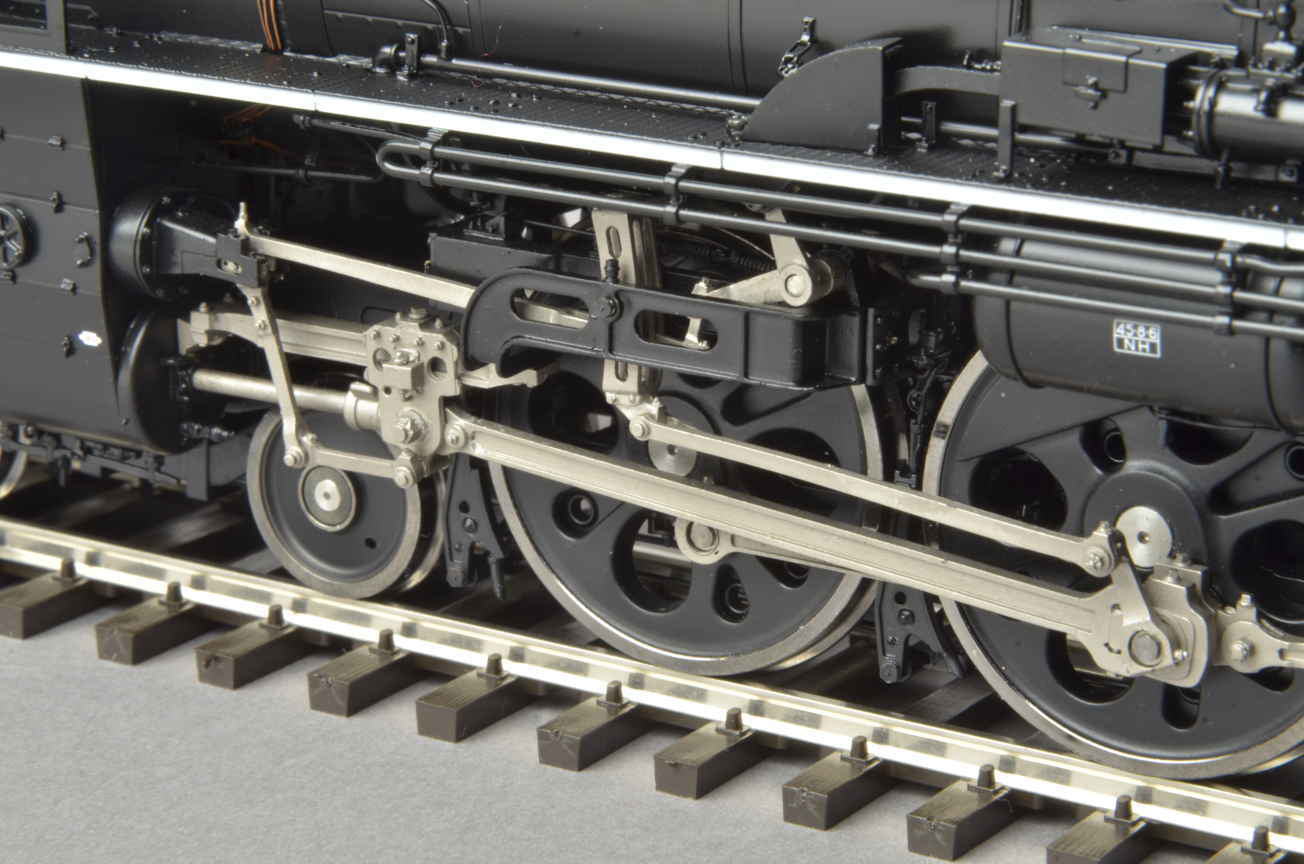

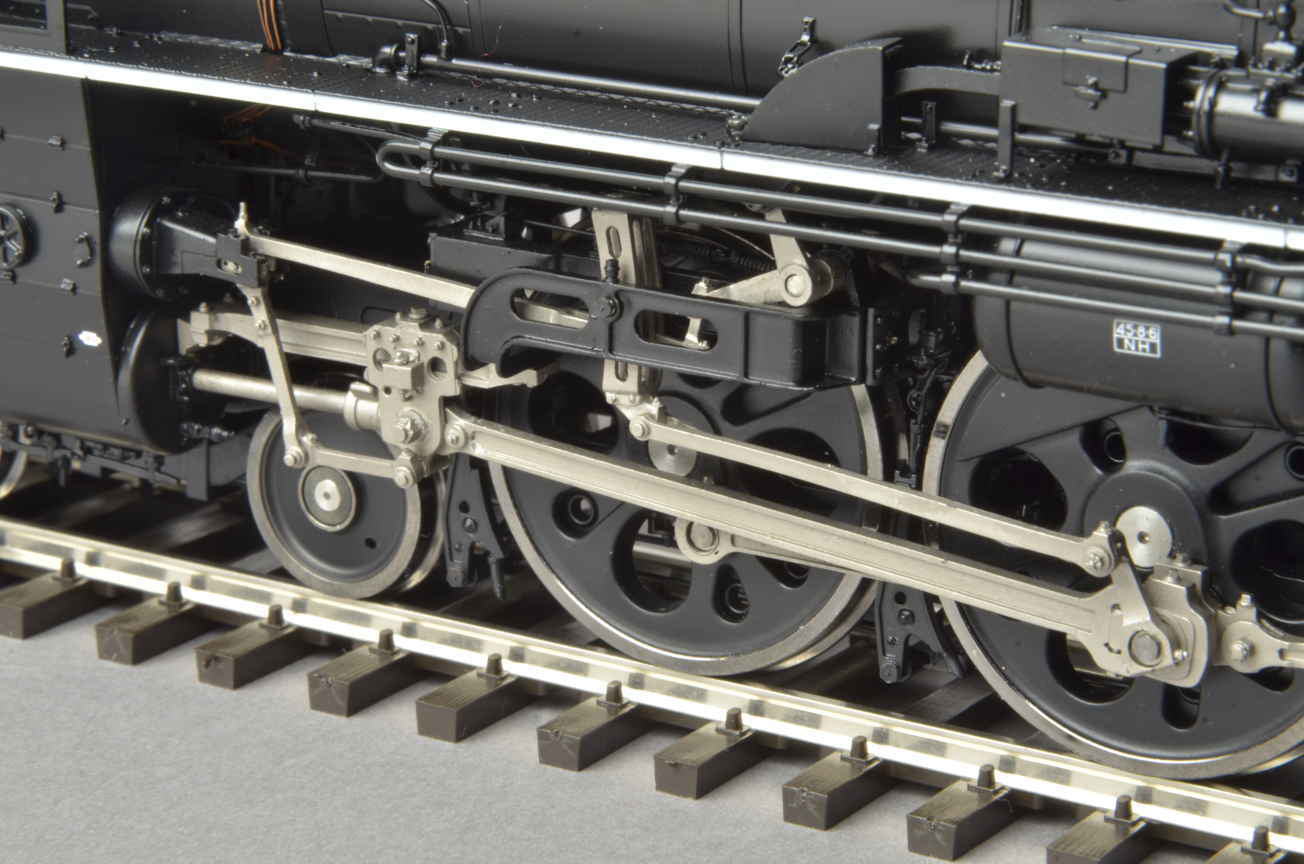

C62では主台枠中央部分と動輪、弁装置、テンダー台車についてはC59戦後増備分の設計がほぼそのまま流用され、ボイラーばかりでなく、主台枠の部品の一部やテンダーの躯体はD52のものが流用されました。(もっとも、戦時製造のボイラーは素材や工作の質を落としたためにD51、D52で二,三の爆発事故を起こすなど危険が増したため、昭和30年代初頭にすべて新造品に交換されましたので、結局、事実上は新製機になってしまったわけです)

設計で一番のポイントとなったのは従台車周りでした。火格子面積でいえばD52そのままですから2軸従台車までは必要なくとも、C59の1軸従台車では動輪上重量が過大になってしまうので、どうしても2軸従台車は必要ですが、C51以来伝統で踏襲してきた、外側に大きく張り出す主台枠後部をデルタ式従台車に改めるには国鉄としては初めての経験であるうえに、第3動輪と従台車枠全部のクリアランスが非常に小さく、急曲線通過に心配があったからでした。

自動給炭装置の採用もCTSの勧めでしたが、これも国鉄としては未知の領域で、特に1067㎜ゲージの日本の機関車に合う寸法で確実に作動するものを完成するには時間が掛かり、初期落成車の就役には間に合いませんでした。そんな綱渡り状態でも新造を実行せねばならないほど、機関車需要は切迫していたわけです。

メーカーは日立、川崎、汽車の三社に割り振られましたが、仕上げや建て付けの精度は川崎が最も優れ、次いで汽車、日立の順で、そのため、日立製は晩年、傷みが目立ちました。(もっとも、そのおかげで、C622,3は耐寒装備もあいまって、ひときわ獰猛さが感じられましたが)

戦争による荒廃からの復旧が一段落すると国鉄は戦前、東京―沼津間で停まってしまった東海道本線の電化進捗を再開し、上野―宇都宮間を皮切りに東北本線の電化にも着工していきます。これと同時に、その先の区間の軌道を強化することで、電化によって捻出される大型蒸機を順次転用していく策が採られました。大量に余剰となってくるC59を、従台車を2軸化することで動輪部分の軸重を減らしたC60に改造したこともその一環であったわけです。

この手法で、C59とC62は次第に北へ、あるいは西へ、と国土縦貫の大動脈の輸送量を拡充していったわけですが、その中で一つだけ、大幹線の高速重輸送とは毛色の異なる転用が案出されました。

それが、東海道全線電化に当たって考え出された、北海道の函館本線小樽―長万部間に横たわる通称「山線」へのC62の投入でした。小樽市街の外れからいきなり始まって、長万部のすぐ手前まで140kmにわたって急勾配、急曲線が連続する単線の山岳路線に巨人機C62を重連で運用して、本州連絡の急行旅客列車の重牽引と速度の維持に当てようという試みです。

広々とした視界の大幹線を高速で飛ばしていく、という、大幹線の主力機関車の設計条件とは正反対の使い方です。この区間は戦前、C51やC55の重連を急行列車に充てていましたが、客車の鋼製化が進んだ辺りから、牽引力重視でD51の重連に置き換わっていました。しかし、動輪直径の小さいD51を人力投炭で運転しながら、僅かな停車駅と短い下り勾配で蒸気圧を維持して、しかもC51当時の運転時分で運行するのは困難を極め、国鉄では異例のことながら、機関助士を二人乗務させるという対策までとって、これをしのいでいました。

ここに、罐容量が大きく、自動給炭機を持つC62を重連で使用すれば、C51当時の「足」と、D51以上の「腰」を兼ね備えることができよう、というわけです。

長万部―函館間は、大沼のカルデラ外輪山をよじ登る「仁山越え」以外は、東海道本線並みの緩やかな線型で、C62の本領が発揮できる、という条件も魅力でした。「仁山越え」の急勾配は距離が短く、同じく北海道に再進出(戦時中に一時投入)するD52を後部補機に用いることで解決できます。

順当なセオリーで考えられるのは、むしろC61の投入でしょう。東海道電化で浮くC62を東北や常磐に移すことでC61を捻出し、それを函館本線に持って来る、という手順です。しかし、当時、C61を使っていた区間の軌道強化の進捗状況や沿線の転車台の長さを考慮すると、C62に置き換えることでC61を纏まった台数捻出することの方がむしろ難しかったのでしょう。

また、そこまでしてC61を移してみたところで、自動給炭機つき、とはいえ、所詮D51と同じ罐容量では、大した余裕向上にはならないと考えられたのかもしれません。

後年のキハ82系特急の誕生から今日までの状況で考えると、「なぜ、そこまでして、急行を山線まわりにすることにこだわったのか?」という疑問は当然起こると思います。最盛期は「まりも」、「大雪」、「アカシア」と3往復もの急行がC62に牽引されて山線を回っていたのですから‥

これには、経済都市としての小樽の存在が大きかった、という理由があったと想像できます。石炭、木材の積出港で、漁業にも大きな位置を占めていた小樽の人の出入りは、札幌以外では当時の北海道では突出していたのでしょう。線路の条件としても、所詮は規模の小さい私鉄として開業した千歳線の軌道負担力や、貨物輸送のメインルートでありながら単線であった長万部―鷲別間の線路容量の限界が、「旅客は山線」、と棲み分けさせていたのだと思います。

とにかく、機関車投入に当たっては冒険を嫌いがちだった国鉄の歴史の中で、「函館山線へのC62投入」は、「きわめて異色の例であった」と断言して間違いないでしょう。

◆ C62 2号機のこと

C62形の第2号機、C622は昭和23年5月20日、山口県下松市の日立製作所笠戸工場で落成しました。当時の国鉄は運輸省が直営していましたので、運輸省の所有です。同年6月14日、糸崎機関区に配置、使用開始は同年6月19日です。

ボイラーその他はD52455からの流用で、名義上の扱いはD52455からの改造機です。先に落成したC621がC62全体の試作的役割であったのに対して、2号機は「自動給炭機装備」の試作機でした。つまり、日本で最初に自動給炭機を搭載したのは、この機関車です。

試作品は、当時、「発動機製造会社」(のちにダイハツ工業に改称)という会社の大阪・梅田工場に満鉄に輸出する機関車に積んでいた自動給炭機の駆動装置が残っていたのを利用しましたが、これはなにしろ標準軌用の大きいもので、国鉄サイズの機関車のキャブ下に収めることができず、テンダー側の前面妻板に取り付けました。

この給炭機の試験を、2号機が当初配置された糸崎に近い瀬野-八本松の上り勾配区間でおこなった際の写真が残っていますが、それを見ますと、最初のナンバー・プレートには縁取りがありませんでした。3号機、4号機も同じ満鉄用を取り付けましたが、それからしばらくの落成機は、駆動機関を小型化して量産する自動給炭装置が間に合わず、C621同様、未搭載のまま就役しています。

C62の当初の配置は、新型機を現場に習熟させる目的があったのでしょう、東海道、山陽、東北東部の拠点機関区にかなり分散しましたが、昭和25年度には浜松、名古屋、梅小路、宮原と、白河、平に集約されました。急行、特急用の長距離運用へのシフトが整ったわけです。

C622も昭和25年8月12日に大阪の、当時は郊外であった宮原機関区に移動してきました。ここから、「つばめ」、「はと」を牽く特急牽引機としての活躍が始まったのです。

昭和26年という年は国鉄にとって一つの転機でした。戦前設計の客車の応急的な増備や進駐軍関係輸送への対応から、ようやく国民向けの新設計客車の新造に移ることができたのです。その象徴が、特急「つばめ」、「はと」に用いる特急専用客車、スハ44系です。

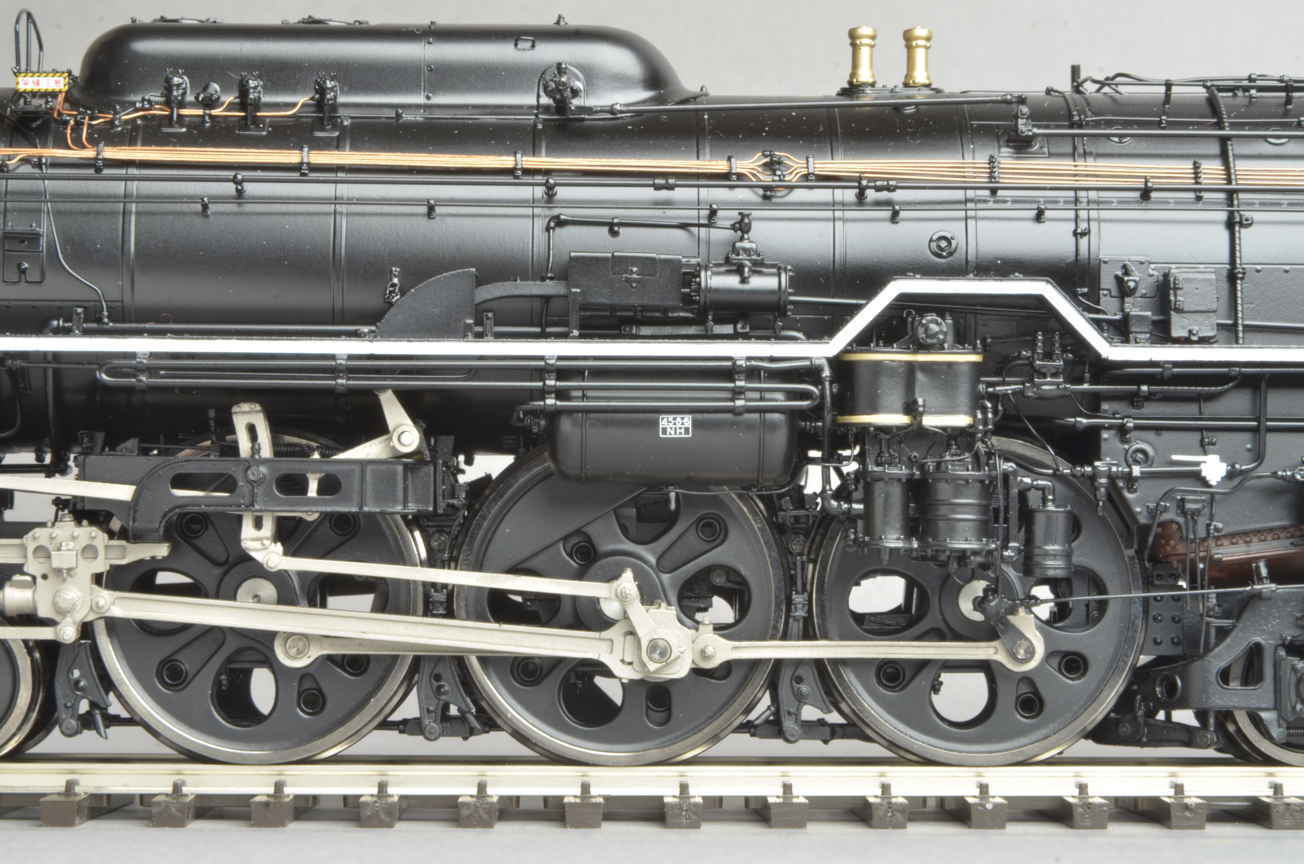

「つばめ」、「はと」のスハ44系への衣替えに合わせるように、宮原機関区ではC62に装飾性を持たせる、という希望を鷹取工場に伝え、ランボードの側面を白色に塗装することが決まりました。(これは間もなく大阪鉄道管理局管内の蒸機の標準となります)

さらに特急牽引機の象徴としての特別装飾を求められた鷹取工場では、冷蔵車の内装に使ったステンレス板の残材を活用して、C622には、デフレクターに飛燕のシルエットを付け、ランボード側面も磨きだしの飾り帯を貼り、機関車本体のすべての縦手すりもクロームの磨きだしに、C6229には給水予熱器の前カヴァーに縁取り、ランボードの縁取りや縦手すりはC622と同様の磨き出しとしました。

ここに、日本の鉄道史上初めて、一般営業用で恒久的な装飾を持つ蒸気機関車が登場したわけです。

宮原から大阪駅に回送して浜松までは300kmのロングランで、しかも平均時速70km。まさにC62の本領を発揮した日々でした。C622は昭和28年1月には重油併燃装置を取り付け、テンダーの給水口前にそのタンクが載って、一層高速機らしくなっています。(宮原所属のC62の標準装備)

その後、東海道電化は名古屋、米原、と進み、宮原のC62は、「つばめ」、「はと」の牽引は変わらないものの、運用距離は短くなっていきました。C622においてのこの間の変化としては、昭和30年1月、自動給炭機のエンジンが標準型に交換され、小型になったものが機関車側に取り付けられました。

ついに昭和31年10月、全線電化が完成となります。C622は一旦保留指定機関車となって吹田機関区に預けられましたが、翌年1月8日に解除され、鷹取工場に入場、ここで新造のボイラーに交換され、1月21日に宮原をあとに、北海道へ回送されました。転属に当たって、重油併燃装置は外されましたが、デフレクターのつばめのマークやクロームの手すりはそのまま残されました。

小樽築港機関区への来着は、梅小路から苗穂工場経由で移ったC623が最も早く、昭和31年9月26日の到着ですから、これは東海道全線電化完成を待たずに先行で移動。おそらく、北海道初のC62として、入線試験や乗務員の自動給炭機操作への習熟訓練に使われたのでしょう。

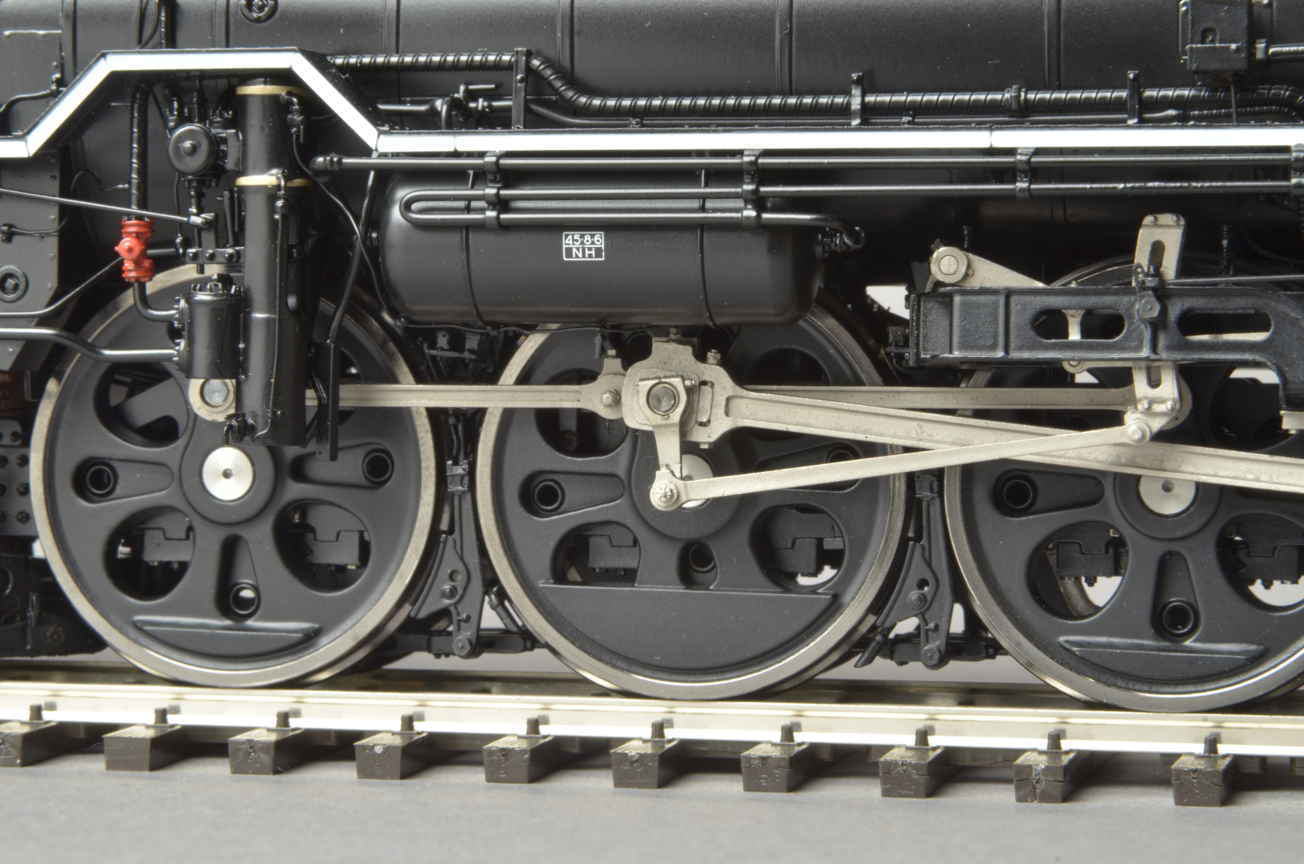

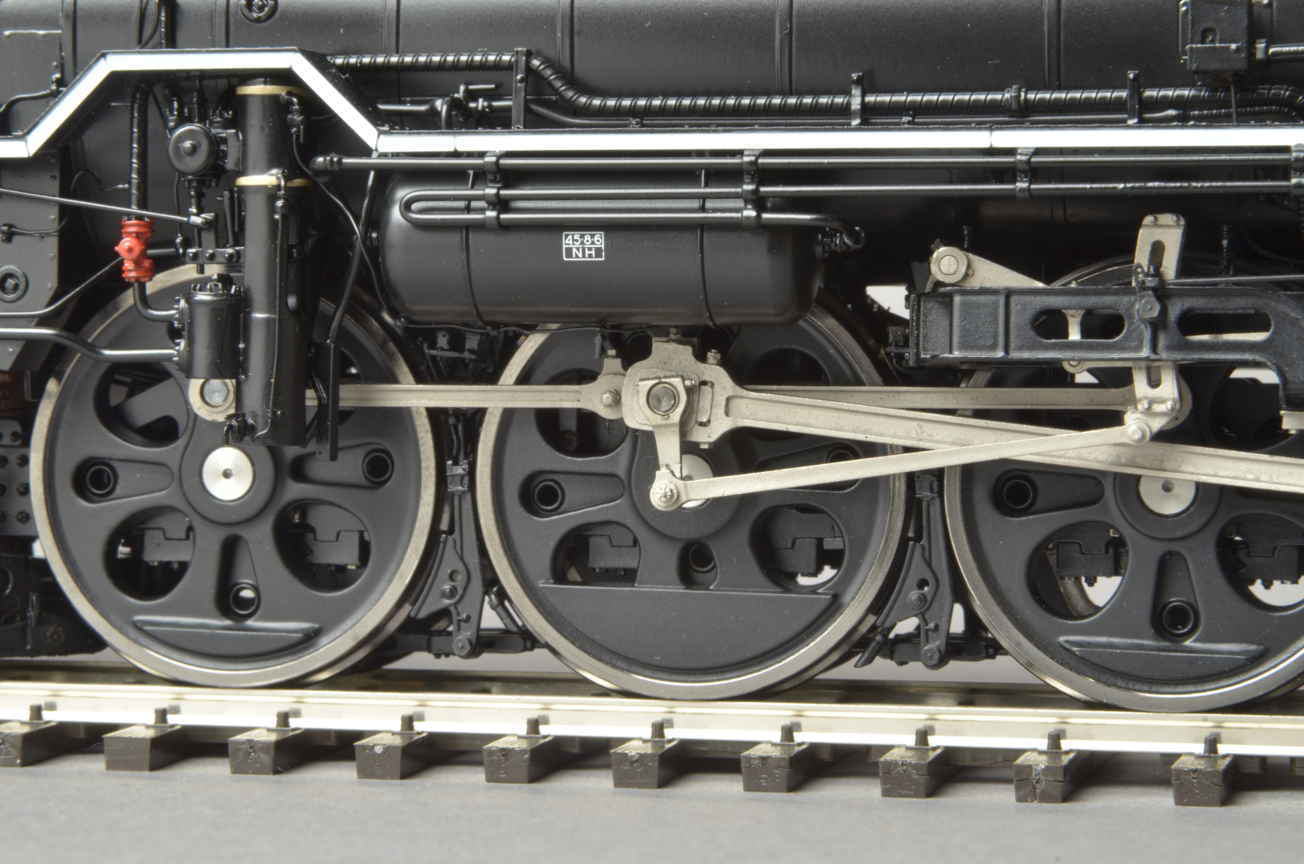

C622の来着は2番目で、その後、宮原からC6230、梅小路からC6227,C6232,C6244が3月までに順次移動してきて、1輌だけ遅れ10月に宮原からC6242がやってきます。いずれも、転属に当たって、従台車枠前方のバネ釣合梁のピン孔位置を45㎜後方へずらし、先輪の担バネの枚数を17枚から18枚に増強、シリンダーは逆に、ブッシュ嵌入で520㎜から500㎜に縮小する、軸重軽減工事を行っています。つまり、先輪、従輪に重量配分をより移すことで、動輪3軸の負担重量を48.23tから44.59tに削減して、線路の瞬間的な負担を軽くしたわけです。

常磐線や東北本線に使用中のC62ではすでに行われている調整でしたが、急カーヴの連続する函館本線の「山線」ではなおさら必要な措置でした。シリンダー直径を縮小するのは、動輪上重量を軽くしてシリンダー直径を大きいままにしておくと、シリンダーの引張力が勝ってしまって空転を起こしやすくなってしまうからです。

これで、小樽築港区には7台のC62が揃い、1・2列車「大雪」、7・8列車「まりも」は小樽築港―函館間の本務機と小樽築港-長万部間の前補機、3・4列車「アカシア」は小樽築港―函館の本務機に、6輌使用、1台予備、という運用体制が組まれました。ついに前代未聞の日本一大型の蒸機の定期重連運転が始まったのです。

しかし、北海道のC62が、いきなり、後年のような重装備になったわけではありませんでした。

当初は、前照燈の前にツララ切、罐上の作業足場に大型の手すり、運転室側窓に「見通し小窓」(バタフライ・スクリーン)を付けた程度でした。この頃は、戦前の小樽築港区の旅客用機の伝統を復活して、ランボードの側面は白く塗っていました。(北海道のC62はランボードに白線を入れたことがなかった、というのは誤りです)

しかし、昭和33年1月のC622を皮切りに、昭和35年に掛けて、重油併燃装置を搭載した辺りから、テンダーの水槽内に水の予熱装置、分配弁などに耐寒覆いを取り付けるなど、本格的な耐寒仕様に変身していきました。また、前照燈のLP403への交換、テンダーへの、ひさし付主燈の設置などで、次第に、よく知られた「北海道のC62」の姿が形成されていきました。

しかし、昭和36年10月に「アカシア」が廃止、38年6月に「大雪」が気動車化されて、「山線」のC62急行は「まりも」1往復となります。それでも「まりも」は依然、食堂車も連結した堂々の編成で、昭和40年10月改正では「ていね」と名を変えましたが、43年10月改正を迎えるまでは12輛の威容を保ちました。

「ていね」と名を変えたころ、小樽築港区のC57,C62には前照燈の下に、補助の尾燈が取り付けられました。着雪で本来の尾燈が見えなくなることがある事態への対応でした。また、ATSの装備によって、電力が不足することから、副発電機が取り付けられ、全身ハリネズミのような、模型ファン好みの精悍な姿が完成しました。

昭和43年は北海道のC62にとって、激変の年となりました。38年の「大雪」気動車化でC6242が仙台へ去った以外は変化の無かった当初のメンバーでしたが、2月にC6227が廃車となり、10月の滝川電化で急行「石北」の運用が無くなって、C6230が後を追って、4輌に減少。同時に「ていね」も「ニセコ1・2号」となって編成は減車、食堂車も廃止されました。「ていね」の終末期、「交流架線下の電球交換は危険」という名目で、前照燈の脇にLP405の予備燈が付けられ、前面には一時、3燈が並ぶ、という姿が出現し、デフレレクターにはバイパス弁点検用の窓が開けられました。ナンバー・プレート直上の補助尾燈は程なく撤去され、これで今回の製品に再現された、最も多くの写真に残っているC622の姿となったのです。

昭和45年7月、C622は全般検査の期限切れとなり、本来、当時の国鉄の方針なら廃車となるところでしたが、すでに「梅小路蒸気機関車館」入りが内定していたために、それ含みでもう一度だけ受検することとなり、動輪のタイヤ嵌め替え、煙室管板の交換など、大規模な修繕が実施されました。その竣工に当たって、月刊『鉄道ファン』編集部の希望で、折込用写真の撮影にランボードに白線を入れられました。当初は撮影後塗りつぶすはずでしたが、苗穂工場の判断でそのまま出場、運用に復帰となったのが、同機の現役最後の姿です。急行「ニセコ」の牽引は昭和46年9月30日が最後で、「山線のC62重連」は永遠の伝説となりました。

ちなみに、「梅小路」の殿堂入りしてのち、すでに現役時代より長い年月が経った同機ですが、その間に、バタフライ・スクリーンなど、北海道のC62の象徴であった耐寒装備のいくつかは失われてしまいましたので、今回模型化された姿とは別物になっています。

最後に、「つばめマーク」とクローム磨き出しの手すり以外のC622の、一目で分かる特徴ですが、正面のナンバー・プレートが、全C62中、一,二を争う高い位置についていることです。

正面のナンバー・プレートは、川崎、汽車製のC62では際立ったバラツキは少なく、強いて言えば、川崎製は全般に下方に、汽車製はやや高めに、揃っています。

これに対して、日立製はバラツキがひどく、2号や15号は全C62中でも最も高い位置についているかと思えば、3号機のように、全C62中でも最も低い位置につけている罐もあります。指示図面など見ずに取り付けボルトを植えた、としか思えません。

とにかく、2号と3号は高め、低めの両極端で、それぞれ前面からの印象は、「釣り目顔の2号、笑い顔の3号」と比喩できると思います。

◆ 私とC622のエピソード

私にとって、C622は、何といっても格別の思い出、かかわりの深い罐です。

私が最初にこの罐に気付いたのは、昭和40年夏に交友社から刊行された『SL No.1』という本でした。その冒頭2ページ目に、三品勝暉氏の、降りしきる雪の中、急行「まりも」の先頭に立って小樽の街外れの丘を登るC622の姿を見たのです。

まだバイパス弁点検口の開いていない、堂々たるデフレクターに躍る白銀のつばめのマーク。数ある国鉄蒸機の中で、こんなに個性を主張している罐がまだ走っている、というのは、高校1年生の私にとって、まさに衝撃でした。

その日から、「自分でもこの罐を何とか撮りたい」というのが私の第一の願望になったのです。この『SL No.1』自体、臼井茂信氏の「狩勝紀行」もあって、「蒸機の写真が上手くなりたい!」と念願させ、ある意味、人生を決定づけることになったきっかけとなったものでしたから、まさに運命の出遭いでした。

高校生にとって、ゆっくりと雪の北海道に滞在できるのは春休み。次の春休みを待ちながらゆっくり計画を練りました。狙いの筆頭は「2号機が先頭に立つC62重連」と「狩勝峠の大俯瞰」でした。

しかし、6台居る築港のC62であれば、2号機が先頭に来る確率は1/6です。これは闇雲に行っても、まずダメだろう、と、出発までひと月を切った時点で、築港機関区に2号が先頭に来る日を問い合わせる手紙を書きました。

高校生の問い合わせですから返事が来なくても、もともと、と思っていたのですが、これにていねいな返事をくれたのが、築港区検査室の山形さんでした。そのおかげで、上目名の勾配線で、2号機先頭の「まりも」を確実に撮ることができました。

初めて実物に接した2号機。つばめマークは瞬時に眼前を飛び去りましたが、その素晴らしい瞬間は完全に私を虜にしてしまいました。

同じ年の年末、冬休みに、今度は、2号をさらに集中的に追うことにして、山形さんに数日分の運用を問い合わせ、またも親切に返事をもらいました。3回目は次の春休みでしたが、直接お目にかかって一言お礼をいうべく築港区の検査室に面会に行きました。

ちょうど、その前年の暮に、『鉄道ジャーナル』誌に、それまで撮った2号機の写真を材料に「スワローエンゼル物語」というグラフ記事を寄稿し、その掲載誌が発売になったところでしたので、それを進呈しがてら、だったと思います。そこで山形さんが驚くべき申し出を下さったのです。

「それほど2号機が撮りたいなら、次回は2週間くらい前に連絡をくれれば、君の撮る日に2号を先頭に入れるように運用を調整するよ」C62全機の運用を決めるのは山形さんの仕事だったのです。

もう、これは鬼に金棒です。大学に進んで、ゴールデン・ウィークにも北海道へ行ける時間が取れるようになりました。ちょうど、私の最初の写真集となる『煙』のための撮影が最後の仕上げに掛かっていました。

そこでさっそく山形さんのお言葉に甘えて、「この日は前補機にしてください。この日は大沼で撮りたいから本務機に‥」とお願いし、実に効率のよい2号機撮影ができました。

そんなことを繰り返していたある日、築港の検査室で山形さんと談笑していると、そばで聞いていた検査助役さんが、「北海道へ汽車を写しに来る人は、やっぱりツバメが前の写真を撮りたいかね?」と訊かれたのです。「ツバメ」とは、築港区での2号機の通称でした。

私は即座に「それは、そうですよ!みんな、高い汽車賃と限られた日程で来るんですから、一発で2号が先頭、を撮れれば、それ以上の満足はありませんよ」と答えました。

すると、助役さんは「そうか!それなら、山形君、今後毎日2号は前補機運用に固定してしまったらどうかね?」と指示されたではありませんか。山形さんも「それでよければ、本務機の方だけ繰り回していくので、私は仕事が楽ですよ」と応えていました。

この一言で、以後「ニセコ」の最終日まで、検査に入る日以外のほとんど毎日、C622は重連の先頭に立つことになって、来道した多くのファンのフィルムにその姿を遺すことになったのです。

C62重連終盤の「2号機前補機固定」はこうした「ヒョウタンからコマ」で決まったのでした。発端は一人の高校生が築港検査室に出した問い合わせの手紙だったのです。実は、そんなことは鉄道ファンの先輩方は皆さんやっておられることと、こちらは勝手に想像していたのですが、山形さんに聞いたところ、何と私以外にはそういう、しつこい2号機ファンは居なかったのだそうです。まさに盲点だったのですね。

一方、私が『鉄道ジャーナル』誌への寄稿で創作した2号機のニック・ネーム、「スワローエンゼル」は驚くべきことにすっかり流行してしまい、独り歩きして、3大新聞から週刊誌、果ては札幌鉄道管理局の記念急行券にまで登場することとなってしまいました。

米軍の爆撃機や戦闘機の前頭部に描かれる「ノーズ・アート」から連想した遊び心だったのですが、先の「松本撮影用調整運用」といい、私の青春は、C622で大いに遊んだことになります。一高校生の希望で機関車運用が調整された、なんて、いまでは想像もできないでしょう。C62重連のころは、蒸機ファンにとって、まさにいい時代だったと思います。

この項おわり。

この度の当店OJ C622号機の発売に際して兼ねてよりぜひ一文を寄せて頂きたいと考えていた方がおりました。その方とはスワローエンゼルの名付親でもあるマツケンこと松本謙一氏です。そんな私共の申し入れに対して快く一文を寄せて頂く事となりました。今から45年と半世紀近くも昔のC622号機に纏わる今だから語れる秘話も含めて記して頂く事となりました。合わせて松本氏により当店のOJ C622号機を当時を思い出しながら撮影して頂きました。 ムサシノモデル店主

C622のこと

文・写真 松本謙一

◆ C62が函館“山線”に入るまで

昭和3年の登場以来、東海道、山陽両本線の重旅客輸送の主力であったC53の3気筒式蒸気機関車というのは動輪の回転を滑らかにして牽き出し時の空転や前後の衝撃を減じる点、利点がある一方、中央シリンダーとそのメイン・ロッド、クランクの保守、整備で細やかな面倒見を要するため、太平洋戦争中の酷使によって、終戦とともに、すっかりトラブルの多い機関車に変わり果ててしまいました。世界標準軌の1,435㎜を採用している欧米では当時、依然として3気筒式は健在でしたが、1,067㎜軌間のわが国では、主台枠の間に潜り込んでの保守、点検作業は手間が掛かり、同じ罐格でありながら2気筒式のC59を使ってみると、それが際立ってしまったのでした。

一方、戦争が終わってみると、国鉄大幹線の輸送事情は貨物主体、貨物優先から一転して、旅客輸送需要の急増を見ることになり、C53の稼働率の低下もあって旅客機関車が足りない一方、大戦末期の昭和19年から20年初頭にかけて急造した大型貨物用機関車、D52には大幅な余剰が出て、新造したままほとんど稼動していないものも出るありさまでした。

この状況を改善すべく、急遽C59の追加新造が発注されたのが、その100番台でしたが、これでもまだ足りない。C53を使用している東海道、山陽領本線に加えて、東北本線や常磐線の上野口の輸送力も増強したい、という事情があったからです。

当時の日本の行政はすべて、占領している連合軍、当時の日本の通称でいう「進駐軍」、の監視、許可の下におこなわれていました。国鉄もまだ運輸省の直接運営でしたので、当然例外ではありませんでした。鉄道行政に関しても、CTS(民間運輸調査局)という部門に米国から多数の専門家が送り込まれていました。機関車の新造もこうしたCTSの許可を必要としたわけです。

ところが、終戦直後にC57やC59,C58やC11の追加を決めた第1次発注のあと、CTSは蒸気機関車の新造を許可しなくなったのです。その言い分としては「そもそも日本の国鉄は米国の鉄道に較べて、予備の機関車を持ちすぎる」ということが上げられてきました。

たしかに、民間経営で、経費の節減のためには機関車の稼働率を限界まで高めており、そもそも列車の運行がダイヤ方式でなく、当日の事情に合わせたディスパッチ方式によっている米国の鉄道関係者の常識では、機関車が故障してしまえばその分の列車を運休にすることもいとわないわけですから、日本の国鉄が、米国の幹線鉄道に較べるとはるかに短い距離で機関車運用し、保守、点検のために多くの機関車を機関区に滞留させているのは不合理に映ったことでしょう。

他方、C57やC59の戦後増備分を発注したあと、猛烈なインフレが進行し、実際に国鉄も機関車新造の予算確保は難しくなっていました。

そこでCTSのデグロート局長が国鉄の機関車課に示したのは、「そう、矢鱈に一から新造するのではなく、余っている貨物用機関車のボイラーを再利用して足回りだけ旅客用を新造することを考えたらどうか?」というアイディアでした。日本では官設鉄道の創業後間もない時期に、英国からのお雇い技術監督の指導で、C型貨物用テンダー機を2B型旅客用に改変したことがあった以外には採られたことのない方法でしたが、米国の中規模以上の鉄道では、そうしたボイラーの繰り回しは決して珍しいことではありませんでした。

実は、当時の機関車課長で、学生時代から米国流の機関車設計を学んできた島秀雄氏も、そうした事例を知っており、密かに同様の構想を抱いていたそうです。

そこへ、飛ぶ鳥も落とす進駐軍のお墨付きが降りたわけですから、さっそく行動は起こされました。設計主任は衣笠敦雄氏でした。こうして生まれたのが、亜幹線用にはD51のボイラーを再利用したC61、一級幹線用にはD52のボイラーとテンダー本体を利用したC62でした。

C62では主台枠中央部分と動輪、弁装置、テンダー台車についてはC59戦後増備分の設計がほぼそのまま流用され、ボイラーばかりでなく、主台枠の部品の一部やテンダーの躯体はD52のものが流用されました。(もっとも、戦時製造のボイラーは素材や工作の質を落としたためにD51、D52で二,三の爆発事故を起こすなど危険が増したため、昭和30年代初頭にすべて新造品に交換されましたので、結局、事実上は新製機になってしまったわけです)

設計で一番のポイントとなったのは従台車周りでした。火格子面積でいえばD52そのままですから2軸従台車までは必要なくとも、C59の1軸従台車では動輪上重量が過大になってしまうので、どうしても2軸従台車は必要ですが、C51以来伝統で踏襲してきた、外側に大きく張り出す主台枠後部をデルタ式従台車に改めるには国鉄としては初めての経験であるうえに、第3動輪と従台車枠全部のクリアランスが非常に小さく、急曲線通過に心配があったからでした。

自動給炭装置の採用もCTSの勧めでしたが、これも国鉄としては未知の領域で、特に1067㎜ゲージの日本の機関車に合う寸法で確実に作動するものを完成するには時間が掛かり、初期落成車の就役には間に合いませんでした。そんな綱渡り状態でも新造を実行せねばならないほど、機関車需要は切迫していたわけです。

メーカーは日立、川崎、汽車の三社に割り振られましたが、仕上げや建て付けの精度は川崎が最も優れ、次いで汽車、日立の順で、そのため、日立製は晩年、傷みが目立ちました。(もっとも、そのおかげで、C622,3は耐寒装備もあいまって、ひときわ獰猛さが感じられましたが)

戦争による荒廃からの復旧が一段落すると国鉄は戦前、東京―沼津間で停まってしまった東海道本線の電化進捗を再開し、上野―宇都宮間を皮切りに東北本線の電化にも着工していきます。これと同時に、その先の区間の軌道を強化することで、電化によって捻出される大型蒸機を順次転用していく策が採られました。大量に余剰となってくるC59を、従台車を2軸化することで動輪部分の軸重を減らしたC60に改造したこともその一環であったわけです。

この手法で、C59とC62は次第に北へ、あるいは西へ、と国土縦貫の大動脈の輸送量を拡充していったわけですが、その中で一つだけ、大幹線の高速重輸送とは毛色の異なる転用が案出されました。

それが、東海道全線電化に当たって考え出された、北海道の函館本線小樽―長万部間に横たわる通称「山線」へのC62の投入でした。小樽市街の外れからいきなり始まって、長万部のすぐ手前まで140kmにわたって急勾配、急曲線が連続する単線の山岳路線に巨人機C62を重連で運用して、本州連絡の急行旅客列車の重牽引と速度の維持に当てようという試みです。

広々とした視界の大幹線を高速で飛ばしていく、という、大幹線の主力機関車の設計条件とは正反対の使い方です。この区間は戦前、C51やC55の重連を急行列車に充てていましたが、客車の鋼製化が進んだ辺りから、牽引力重視でD51の重連に置き換わっていました。しかし、動輪直径の小さいD51を人力投炭で運転しながら、僅かな停車駅と短い下り勾配で蒸気圧を維持して、しかもC51当時の運転時分で運行するのは困難を極め、国鉄では異例のことながら、機関助士を二人乗務させるという対策までとって、これをしのいでいました。

ここに、罐容量が大きく、自動給炭機を持つC62を重連で使用すれば、C51当時の「足」と、D51以上の「腰」を兼ね備えることができよう、というわけです。

長万部―函館間は、大沼のカルデラ外輪山をよじ登る「仁山越え」以外は、東海道本線並みの緩やかな線型で、C62の本領が発揮できる、という条件も魅力でした。「仁山越え」の急勾配は距離が短く、同じく北海道に再進出(戦時中に一時投入)するD52を後部補機に用いることで解決できます。

順当なセオリーで考えられるのは、むしろC61の投入でしょう。東海道電化で浮くC62を東北や常磐に移すことでC61を捻出し、それを函館本線に持って来る、という手順です。しかし、当時、C61を使っていた区間の軌道強化の進捗状況や沿線の転車台の長さを考慮すると、C62に置き換えることでC61を纏まった台数捻出することの方がむしろ難しかったのでしょう。

また、そこまでしてC61を移してみたところで、自動給炭機つき、とはいえ、所詮D51と同じ罐容量では、大した余裕向上にはならないと考えられたのかもしれません。

後年のキハ82系特急の誕生から今日までの状況で考えると、「なぜ、そこまでして、急行を山線まわりにすることにこだわったのか?」という疑問は当然起こると思います。最盛期は「まりも」、「大雪」、「アカシア」と3往復もの急行がC62に牽引されて山線を回っていたのですから‥

これには、経済都市としての小樽の存在が大きかった、という理由があったと想像できます。石炭、木材の積出港で、漁業にも大きな位置を占めていた小樽の人の出入りは、札幌以外では当時の北海道では突出していたのでしょう。線路の条件としても、所詮は規模の小さい私鉄として開業した千歳線の軌道負担力や、貨物輸送のメインルートでありながら単線であった長万部―鷲別間の線路容量の限界が、「旅客は山線」、と棲み分けさせていたのだと思います。

とにかく、機関車投入に当たっては冒険を嫌いがちだった国鉄の歴史の中で、「函館山線へのC62投入」は、「きわめて異色の例であった」と断言して間違いないでしょう。

◆ C62 2号機のこと

C62形の第2号機、C622は昭和23年5月20日、山口県下松市の日立製作所笠戸工場で落成しました。当時の国鉄は運輸省が直営していましたので、運輸省の所有です。同年6月14日、糸崎機関区に配置、使用開始は同年6月19日です。

ボイラーその他はD52455からの流用で、名義上の扱いはD52455からの改造機です。先に落成したC621がC62全体の試作的役割であったのに対して、2号機は「自動給炭機装備」の試作機でした。つまり、日本で最初に自動給炭機を搭載したのは、この機関車です。

試作品は、当時、「発動機製造会社」(のちにダイハツ工業に改称)という会社の大阪・梅田工場に満鉄に輸出する機関車に積んでいた自動給炭機の駆動装置が残っていたのを利用しましたが、これはなにしろ標準軌用の大きいもので、国鉄サイズの機関車のキャブ下に収めることができず、テンダー側の前面妻板に取り付けました。

この給炭機の試験を、2号機が当初配置された糸崎に近い瀬野-八本松の上り勾配区間でおこなった際の写真が残っていますが、それを見ますと、最初のナンバー・プレートには縁取りがありませんでした。3号機、4号機も同じ満鉄用を取り付けましたが、それからしばらくの落成機は、駆動機関を小型化して量産する自動給炭装置が間に合わず、C621同様、未搭載のまま就役しています。

C62の当初の配置は、新型機を現場に習熟させる目的があったのでしょう、東海道、山陽、東北東部の拠点機関区にかなり分散しましたが、昭和25年度には浜松、名古屋、梅小路、宮原と、白河、平に集約されました。急行、特急用の長距離運用へのシフトが整ったわけです。

C622も昭和25年8月12日に大阪の、当時は郊外であった宮原機関区に移動してきました。ここから、「つばめ」、「はと」を牽く特急牽引機としての活躍が始まったのです。

昭和26年という年は国鉄にとって一つの転機でした。戦前設計の客車の応急的な増備や進駐軍関係輸送への対応から、ようやく国民向けの新設計客車の新造に移ることができたのです。その象徴が、特急「つばめ」、「はと」に用いる特急専用客車、スハ44系です。

「つばめ」、「はと」のスハ44系への衣替えに合わせるように、宮原機関区ではC62に装飾性を持たせる、という希望を鷹取工場に伝え、ランボードの側面を白色に塗装することが決まりました。(これは間もなく大阪鉄道管理局管内の蒸機の標準となります)

さらに特急牽引機の象徴としての特別装飾を求められた鷹取工場では、冷蔵車の内装に使ったステンレス板の残材を活用して、C622には、デフレクターに飛燕のシルエットを付け、ランボード側面も磨きだしの飾り帯を貼り、機関車本体のすべての縦手すりもクロームの磨きだしに、C6229には給水予熱器の前カヴァーに縁取り、ランボードの縁取りや縦手すりはC622と同様の磨き出しとしました。

ここに、日本の鉄道史上初めて、一般営業用で恒久的な装飾を持つ蒸気機関車が登場したわけです。

宮原から大阪駅に回送して浜松までは300kmのロングランで、しかも平均時速70km。まさにC62の本領を発揮した日々でした。C622は昭和28年1月には重油併燃装置を取り付け、テンダーの給水口前にそのタンクが載って、一層高速機らしくなっています。(宮原所属のC62の標準装備)

その後、東海道電化は名古屋、米原、と進み、宮原のC62は、「つばめ」、「はと」の牽引は変わらないものの、運用距離は短くなっていきました。C622においてのこの間の変化としては、昭和30年1月、自動給炭機のエンジンが標準型に交換され、小型になったものが機関車側に取り付けられました。

ついに昭和31年10月、全線電化が完成となります。C622は一旦保留指定機関車となって吹田機関区に預けられましたが、翌年1月8日に解除され、鷹取工場に入場、ここで新造のボイラーに交換され、1月21日に宮原をあとに、北海道へ回送されました。転属に当たって、重油併燃装置は外されましたが、デフレクターのつばめのマークやクロームの手すりはそのまま残されました。

小樽築港機関区への来着は、梅小路から苗穂工場経由で移ったC623が最も早く、昭和31年9月26日の到着ですから、これは東海道全線電化完成を待たずに先行で移動。おそらく、北海道初のC62として、入線試験や乗務員の自動給炭機操作への習熟訓練に使われたのでしょう。

C622の来着は2番目で、その後、宮原からC6230、梅小路からC6227,C6232,C6244が3月までに順次移動してきて、1輌だけ遅れ10月に宮原からC6242がやってきます。いずれも、転属に当たって、従台車枠前方のバネ釣合梁のピン孔位置を45㎜後方へずらし、先輪の担バネの枚数を17枚から18枚に増強、シリンダーは逆に、ブッシュ嵌入で520㎜から500㎜に縮小する、軸重軽減工事を行っています。つまり、先輪、従輪に重量配分をより移すことで、動輪3軸の負担重量を48.23tから44.59tに削減して、線路の瞬間的な負担を軽くしたわけです。

常磐線や東北本線に使用中のC62ではすでに行われている調整でしたが、急カーヴの連続する函館本線の「山線」ではなおさら必要な措置でした。シリンダー直径を縮小するのは、動輪上重量を軽くしてシリンダー直径を大きいままにしておくと、シリンダーの引張力が勝ってしまって空転を起こしやすくなってしまうからです。

これで、小樽築港区には7台のC62が揃い、1・2列車「大雪」、7・8列車「まりも」は小樽築港―函館間の本務機と小樽築港-長万部間の前補機、3・4列車「アカシア」は小樽築港―函館の本務機に、6輌使用、1台予備、という運用体制が組まれました。ついに前代未聞の日本一大型の蒸機の定期重連運転が始まったのです。

しかし、北海道のC62が、いきなり、後年のような重装備になったわけではありませんでした。

当初は、前照燈の前にツララ切、罐上の作業足場に大型の手すり、運転室側窓に「見通し小窓」(バタフライ・スクリーン)を付けた程度でした。この頃は、戦前の小樽築港区の旅客用機の伝統を復活して、ランボードの側面は白く塗っていました。(北海道のC62はランボードに白線を入れたことがなかった、というのは誤りです)

しかし、昭和33年1月のC622を皮切りに、昭和35年に掛けて、重油併燃装置を搭載した辺りから、テンダーの水槽内に水の予熱装置、分配弁などに耐寒覆いを取り付けるなど、本格的な耐寒仕様に変身していきました。また、前照燈のLP403への交換、テンダーへの、ひさし付主燈の設置などで、次第に、よく知られた「北海道のC62」の姿が形成されていきました。

しかし、昭和36年10月に「アカシア」が廃止、38年6月に「大雪」が気動車化されて、「山線」のC62急行は「まりも」1往復となります。それでも「まりも」は依然、食堂車も連結した堂々の編成で、昭和40年10月改正では「ていね」と名を変えましたが、43年10月改正を迎えるまでは12輛の威容を保ちました。

「ていね」と名を変えたころ、小樽築港区のC57,C62には前照燈の下に、補助の尾燈が取り付けられました。着雪で本来の尾燈が見えなくなることがある事態への対応でした。また、ATSの装備によって、電力が不足することから、副発電機が取り付けられ、全身ハリネズミのような、模型ファン好みの精悍な姿が完成しました。

昭和43年は北海道のC62にとって、激変の年となりました。38年の「大雪」気動車化でC6242が仙台へ去った以外は変化の無かった当初のメンバーでしたが、2月にC6227が廃車となり、10月の滝川電化で急行「石北」の運用が無くなって、C6230が後を追って、4輌に減少。同時に「ていね」も「ニセコ1・2号」となって編成は減車、食堂車も廃止されました。「ていね」の終末期、「交流架線下の電球交換は危険」という名目で、前照燈の脇にLP405の予備燈が付けられ、前面には一時、3燈が並ぶ、という姿が出現し、デフレレクターにはバイパス弁点検用の窓が開けられました。ナンバー・プレート直上の補助尾燈は程なく撤去され、これで今回の製品に再現された、最も多くの写真に残っているC622の姿となったのです。

昭和45年7月、C622は全般検査の期限切れとなり、本来、当時の国鉄の方針なら廃車となるところでしたが、すでに「梅小路蒸気機関車館」入りが内定していたために、それ含みでもう一度だけ受検することとなり、動輪のタイヤ嵌め替え、煙室管板の交換など、大規模な修繕が実施されました。その竣工に当たって、月刊『鉄道ファン』編集部の希望で、折込用写真の撮影にランボードに白線を入れられました。当初は撮影後塗りつぶすはずでしたが、苗穂工場の判断でそのまま出場、運用に復帰となったのが、同機の現役最後の姿です。急行「ニセコ」の牽引は昭和46年9月30日が最後で、「山線のC62重連」は永遠の伝説となりました。

ちなみに、「梅小路」の殿堂入りしてのち、すでに現役時代より長い年月が経った同機ですが、その間に、バタフライ・スクリーンなど、北海道のC62の象徴であった耐寒装備のいくつかは失われてしまいましたので、今回模型化された姿とは別物になっています。

最後に、「つばめマーク」とクローム磨き出しの手すり以外のC622の、一目で分かる特徴ですが、正面のナンバー・プレートが、全C62中、一,二を争う高い位置についていることです。

正面のナンバー・プレートは、川崎、汽車製のC62では際立ったバラツキは少なく、強いて言えば、川崎製は全般に下方に、汽車製はやや高めに、揃っています。

これに対して、日立製はバラツキがひどく、2号や15号は全C62中でも最も高い位置についているかと思えば、3号機のように、全C62中でも最も低い位置につけている罐もあります。指示図面など見ずに取り付けボルトを植えた、としか思えません。

とにかく、2号と3号は高め、低めの両極端で、それぞれ前面からの印象は、「釣り目顔の2号、笑い顔の3号」と比喩できると思います。

◆ 私とC622のエピソード

私にとって、C622は、何といっても格別の思い出、かかわりの深い罐です。

私が最初にこの罐に気付いたのは、昭和40年夏に交友社から刊行された『SL No.1』という本でした。その冒頭2ページ目に、三品勝暉氏の、降りしきる雪の中、急行「まりも」の先頭に立って小樽の街外れの丘を登るC622の姿を見たのです。

まだバイパス弁点検口の開いていない、堂々たるデフレクターに躍る白銀のつばめのマーク。数ある国鉄蒸機の中で、こんなに個性を主張している罐がまだ走っている、というのは、高校1年生の私にとって、まさに衝撃でした。

その日から、「自分でもこの罐を何とか撮りたい」というのが私の第一の願望になったのです。この『SL No.1』自体、臼井茂信氏の「狩勝紀行」もあって、「蒸機の写真が上手くなりたい!」と念願させ、ある意味、人生を決定づけることになったきっかけとなったものでしたから、まさに運命の出遭いでした。

高校生にとって、ゆっくりと雪の北海道に滞在できるのは春休み。次の春休みを待ちながらゆっくり計画を練りました。狙いの筆頭は「2号機が先頭に立つC62重連」と「狩勝峠の大俯瞰」でした。

しかし、6台居る築港のC62であれば、2号機が先頭に来る確率は1/6です。これは闇雲に行っても、まずダメだろう、と、出発までひと月を切った時点で、築港機関区に2号が先頭に来る日を問い合わせる手紙を書きました。

高校生の問い合わせですから返事が来なくても、もともと、と思っていたのですが、これにていねいな返事をくれたのが、築港区検査室の山形さんでした。そのおかげで、上目名の勾配線で、2号機先頭の「まりも」を確実に撮ることができました。

初めて実物に接した2号機。つばめマークは瞬時に眼前を飛び去りましたが、その素晴らしい瞬間は完全に私を虜にしてしまいました。

同じ年の年末、冬休みに、今度は、2号をさらに集中的に追うことにして、山形さんに数日分の運用を問い合わせ、またも親切に返事をもらいました。3回目は次の春休みでしたが、直接お目にかかって一言お礼をいうべく築港区の検査室に面会に行きました。

ちょうど、その前年の暮に、『鉄道ジャーナル』誌に、それまで撮った2号機の写真を材料に「スワローエンゼル物語」というグラフ記事を寄稿し、その掲載誌が発売になったところでしたので、それを進呈しがてら、だったと思います。そこで山形さんが驚くべき申し出を下さったのです。

「それほど2号機が撮りたいなら、次回は2週間くらい前に連絡をくれれば、君の撮る日に2号を先頭に入れるように運用を調整するよ」C62全機の運用を決めるのは山形さんの仕事だったのです。

もう、これは鬼に金棒です。大学に進んで、ゴールデン・ウィークにも北海道へ行ける時間が取れるようになりました。ちょうど、私の最初の写真集となる『煙』のための撮影が最後の仕上げに掛かっていました。

そこでさっそく山形さんのお言葉に甘えて、「この日は前補機にしてください。この日は大沼で撮りたいから本務機に‥」とお願いし、実に効率のよい2号機撮影ができました。

そんなことを繰り返していたある日、築港の検査室で山形さんと談笑していると、そばで聞いていた検査助役さんが、「北海道へ汽車を写しに来る人は、やっぱりツバメが前の写真を撮りたいかね?」と訊かれたのです。「ツバメ」とは、築港区での2号機の通称でした。

私は即座に「それは、そうですよ!みんな、高い汽車賃と限られた日程で来るんですから、一発で2号が先頭、を撮れれば、それ以上の満足はありませんよ」と答えました。

すると、助役さんは「そうか!それなら、山形君、今後毎日2号は前補機運用に固定してしまったらどうかね?」と指示されたではありませんか。山形さんも「それでよければ、本務機の方だけ繰り回していくので、私は仕事が楽ですよ」と応えていました。

この一言で、以後「ニセコ」の最終日まで、検査に入る日以外のほとんど毎日、C622は重連の先頭に立つことになって、来道した多くのファンのフィルムにその姿を遺すことになったのです。

C62重連終盤の「2号機前補機固定」はこうした「ヒョウタンからコマ」で決まったのでした。発端は一人の高校生が築港検査室に出した問い合わせの手紙だったのです。実は、そんなことは鉄道ファンの先輩方は皆さんやっておられることと、こちらは勝手に想像していたのですが、山形さんに聞いたところ、何と私以外にはそういう、しつこい2号機ファンは居なかったのだそうです。まさに盲点だったのですね。

一方、私が『鉄道ジャーナル』誌への寄稿で創作した2号機のニック・ネーム、「スワローエンゼル」は驚くべきことにすっかり流行してしまい、独り歩きして、3大新聞から週刊誌、果ては札幌鉄道管理局の記念急行券にまで登場することとなってしまいました。

米軍の爆撃機や戦闘機の前頭部に描かれる「ノーズ・アート」から連想した遊び心だったのですが、先の「松本撮影用調整運用」といい、私の青春は、C622で大いに遊んだことになります。一高校生の希望で機関車運用が調整された、なんて、いまでは想像もできないでしょう。C62重連のころは、蒸機ファンにとって、まさにいい時代だったと思います。

この項おわり。